| 新潟試験所ニュース |

|

地すべり地における地下水排除施設の機能低下防止に関する試験調査 1 はじめに 地すべり防止工事に用いる工法には横ボーリング工や集水井工があります(図-1(a)、(b))。これらは、斜面の地表面や掘削した井戸の中から集水ボーリングを行い、地下水を排除して地下水位を低下させる工法です。 |

|

|

| 図-1(a) 横ボーリング工 | 図-1(b) 集水井工 |

|

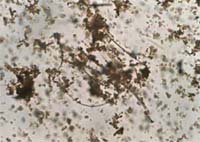

新潟試験所では、この問題を解決するための研究を行っています。その成果の一部は新潟試験所ニュース第2号及び第8号で紹介しました。今回は、その後実施された地下水排除施設機能低下防止に関する基礎試験について紹介します。 2 集水管内スライム付着防止のための基礎試験 写真-1は、機能低下を起こした横ボーリング(小見地すべり 新潟県)の状況を示したものです。集水管孔口には、スライム(ヘドロ状物質)が付着し、地下水が排除できない状態になっています。このような状況は数多く見られ、機能低下の原因の1つとなっています。 |

|

|

| 写真-1 機能低下した横ボーリング | 写真-2 鉄細菌 (ガリオネラ) |

|

鉄細菌は、酸素中で活性化する好気性細菌です。また、水中の細菌は菌体が帯電している場合が多く、菌体内に電流が流れた場合細菌は電気的バランスを崩し細胞膜の破壊などにより死滅すると言われています。 |

|

(1) 酸素濃度と鉄細菌のスライム生成量に関する試験 |

|

|

| 図-2 酸素濃度に関する試験装置 | 図-3 酸素濃度と酸化第二鉄生成量との関係 |

|

図-3は、酸素濃度別の酸化第二鉄の量を示したものです。 酸化第二鉄の量は酸素濃度5%を境に増加する傾向があります。 |

|

|

| 図-4 電圧に関する試験装置 | 図-5 直流電圧と酸化第二鉄生成量との関係 |

|

図-5には、水中に加えた電圧別の酸化第二鉄の量を示しました。0V、0.5Vでは酸化第二鉄の量がブランクより大きな値を示しますが、1.0V以上では急激に小さな値を示しています。 |

| (文責:丸山) |