| 雪崩・地すべり研究センターたより |

|

|||

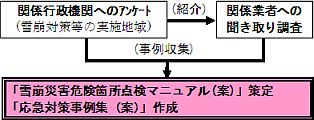

| 【戦略研究】「豪雪時における雪崩危険箇所点検および応急対策手法の検討」中間報告 1. はじめに 平成18年豪雪における雪崩災害では、緊急的に雪崩に対処する方法が確立されていないなど多くの課題が顕在化しました。また、近年の少雪化傾向で実務経験のない担当者が増え、現地での対応に苦慮する状況が見うけられました。これらへの対応策として、豪雪時に現状で活用可能な手段を駆使して、現場で直ちに対処できる方策を検討しています。 2. 研究目的・研究(調査)方法 雪崩による直接被害や住民避難、孤立を最小限に抑えるためには、雪崩発生前にパトロール等により雪崩危険箇所の状況を把握し、事前に対策を講じ、また雪崩発生後は被害拡大を防止し、的確な応急的対処が必要です。 そのため、特に実務実績の豊かな行政へのアンケートおよび多用で数多くの実績のある実務担当者へのヒアリングおよび現地調査を実施し、本年度中に調査結果をとりまとめ、「雪崩災害危険箇所点検マニュアル(案)」および「応急対策事例集(案)」を作成することとしました(図-1)。

3.1 豪雪時の雪崩危険箇所点検手法の検討 調査項目の主なものは以下のとおりです。 (1)既往の点検マニュアル等の整備状況: 雪崩巡視の手引き,雪崩パトロール手帳 (2)対象箇所の選定基準 (3)具体の点検内容 ・体制 ・箇所数 ・時期 ・携行品 ・点検方法:地上,ヘリコプター,ラジコンヘリ ・点検ポイント:雪崩兆候の有無,雪庇状況 (4)とりまとめ及び点検結果の保管・活用方法 (5)現状の課題:通行規制解除のタイミングが難しい 先進的な地区では、管内の危険箇所毎に斜め写真にチェックポイントを記載し、点検時に的確に判断できる資料となっていました。これらをもとに点検時の降積雪量、斜面規模等の状況に応じた的確かつ効率的な点検手法を検討し、マニュアルを策定する予定です。 3.2 雪崩発生に関する応急対策手法の検討 例年雪崩対策を積極的に実施している新潟県中越地方を中心に北陸管内などの事例を収集しました。特徴的な事例を紹介します。 (事例1)平成17年12月24日、福井県大野市長野で雪崩が発生し、国道158号の橋梁を直撃して、主桁がずれる被害が生じました。再度発生した際の対応策として、無人重機により雪堤(山側の雪を堀り上げた堤)を設置し、さらにワイヤセンサによる雪崩感知・現地通報システムを整備しました(写真-1)。

(事例2)平成17年2月17日、新潟県糸魚川市大所で発生した雪崩は、県道山側に設置されている落石防護柵を破損させ、県道を埋没させました。道路下には温泉旅館があるため、道路に83個の異型ブロックを設置しポケットを確保しました。翌年の18年豪雪時は、事前に119個を設置しました(写真-2)。

今後、事例集(案)を作成するとともに、降積雪等の気象条件や斜面形状等に応じた効率的な応急対策を提案したいと考えています。 |

|||

| 【中野交流研究員】 |