4. 道路盛土及び斜面の防災・維持管理に関する分野

- 4.1 大地震時の道路盛土の機能確保に関する研究 (期間:R4-R9)

- 4.2 地質・地盤の不確実性を考慮した土工構造物等の効率的な更新・新設に関する研究 (期間:R4-R9)

- 4.3 盛土材料・地盤の不確実性を考慮した盛土の性能評価に関する研究 (期間:R5-R7)

- 4.4 建設発生土の適切な利用のための盛土材料の評価,対策,施工,維持管理手法に関する研究 (期間:R6-R8)

- 4.5 リモートセンシングを活用した谷埋め高盛土 切土のり面の点検 管理の効率化・高度化 (期間:R7-R9)

- 4.6 橋台及びアプローチ部の耐震性強化技術に関する研究(期間:R7-R9)

4.道路盛土及び斜面の防災・維持管理に関する分野

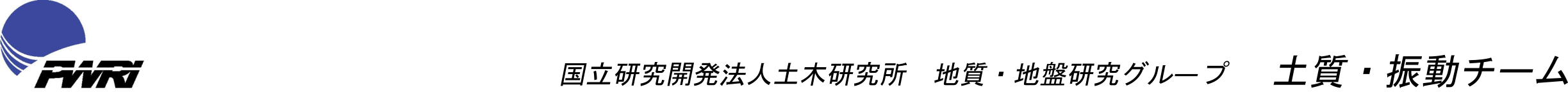

4.1 大地震時の道路盛土の機能確保に関する研究 (期間:R4-R9)

谷埋め高盛土や泥炭性軟弱地盤上に構築された盛土については、これまでに発生した大規模地震により崩壊した事例が多数発生しており、避難路や緊急輸送路を確保し被害の最小化を図るためにも、既設・新設問わず要求性能に応じた耐震対策が必要。

道路盛土は数も膨大であり、その耐震性には盛土材料、地盤条件、湧水等の条件が影響するため弱点箇所の抽出や設計時点での対応が困難。耐震対策が進んでいない。

ボーリングやサウンディングなど点における地盤情報のみでは、道路盛土の弱点箇所の面的な広がりを把握することが困難。非開削で面的に地盤情報を把握可能な物理探査技術の高精度化、高分解能化、現場での作業性の改善等が急務。

道路盛土は万一損傷しても復旧が容易。その特性を踏まえた迅速な復旧等の震後対応を考慮しつつ、道路機能への影響を最小化し、大地震時でも道路機能を確保可能な耐震性向上策の推進が求められる。

道路盛土の地震時の変状形態、変状程度による道路機能の影響を明らかにしたうえで、これらを踏まえて弱点箇所抽出技術、耐震補強技術を開発し、既設道路の耐震性向上に資することを目的とする。

(地質チーム、寒地地盤チームとの分担研究)

4.2 地質・地盤の不確実性を考慮した土工構造物等の効率的な更新・新設に関する研究 (期間:R4-R9)

地下鉄工事中の道路陥没事故等の地質・地盤の不確実性に起因するリスクへの対応の必要性が高まっている。

地下空間の利活用に関する安全技術の確立に関する小委員会」答申(H29.9)において「地盤リスクアセスメントの技術的手法を確立」させる必要があるとされている。

近年の土工構造物の大規模化や地震、豪雨による災害を踏まえ、土工構造物の性能向上が求められている。

土工構造物の性能は、地山(地盤)の条件、施工に用いる使用材料の条件、施工条件、湧水等が大きく影響するが、これらは不確実性が大きい上に調査・設計段階では明確でないことも多い。

また、地山の地質構成や土質区分は不均質であることから、これらの不確実性に対して余裕を持った安全係数で補っているため、施工の初期費が高額になることが多い。

このため、工事の各段階において地盤の不確実性等に伴うリスクを明確にし、経済性を考慮しつつ各段階において適切に対応する必要性がある。

土工構造物等の調査・計画、設計、施工および管理段階での地質・地盤リスクを考慮した具体的な評価手法・対応方法を提案することにより、土工構造物等の安全性向上、品質向上に資することを目的とする。

(地質チーム、施工技術チームとの分担研究)

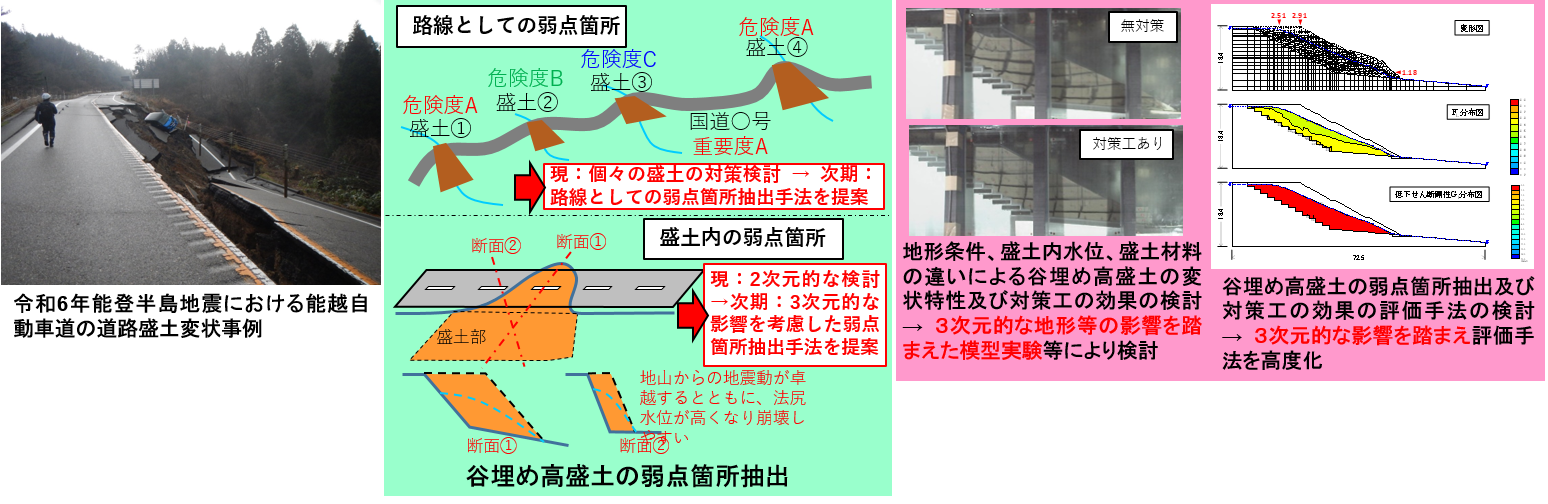

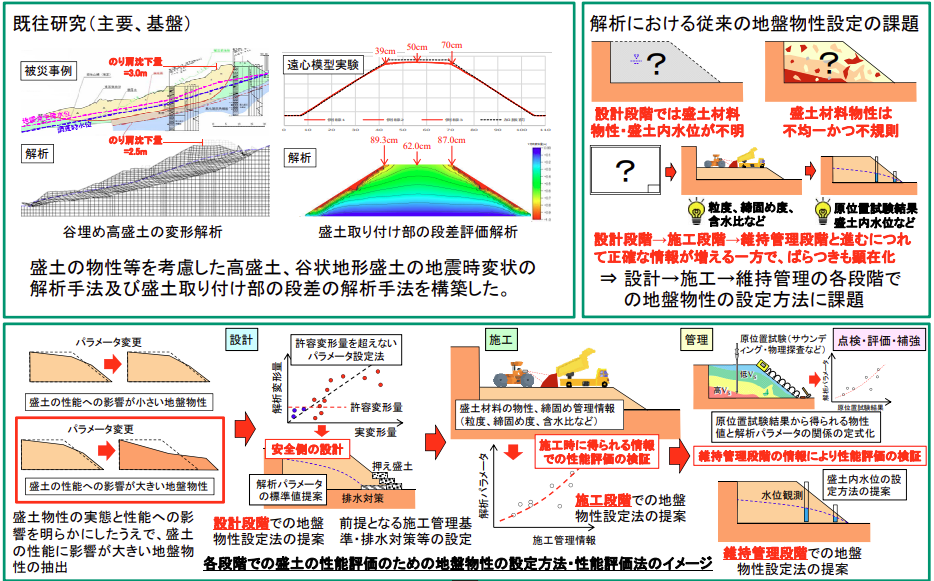

4.3 盛土材料・地盤の不確実性を考慮した盛土の性能評価に関する研究 (期間:R5-R7)

激甚化する豪雨災害や、今後想定される南海トラフ巨大地震や首都直下地震、千島海溝沿いの巨大地震等、切迫する巨大地震に対し、道路盛土の性能確保が求められている。

道路盛土の設計においては、調査・設計時点では盛土材料物性、盛土内水位等の条件が不明確なため事前の性能評価が困難であることも多い。

道路盛土の性能のため、設計・施工・維持管理の各段階において取得可能な情報を踏まえてリスクを明らかにし、順次補強等の対応を行うことが重要となる。

調査・設計・施工及び維持管理の各段階で取得する情報を明らかにしたうえで、これらの情報を活用して各段階において盛土の性能を評価する手法を構築する必要がある。

盛土の性能に大きな影響を及ぼす地盤物性について、調査・設計・施工・管理の各段階での設定手法を開発し、盛土の性能評価手法の信頼性向上を図ることで、計画、設計、施工及び管理段階を通じた盛土の性能向上に資することを目的とする。

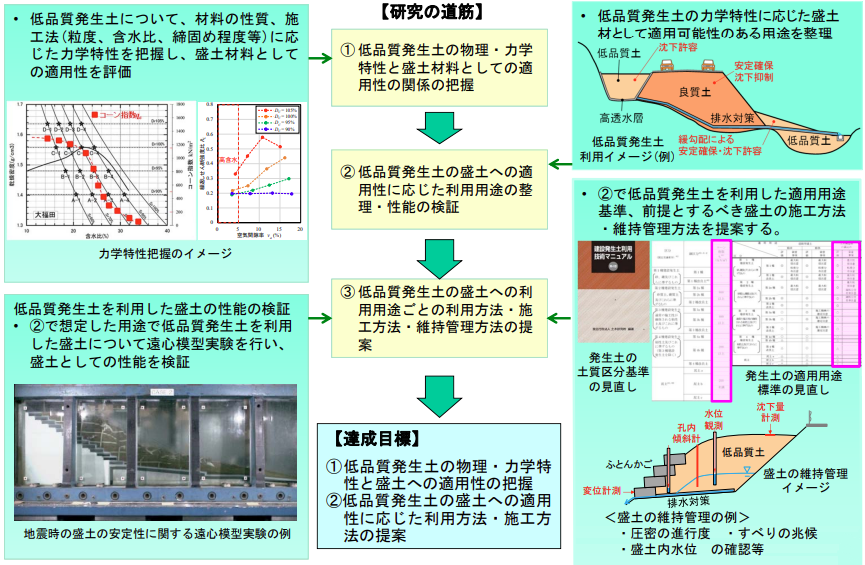

4.4 建設発生土の適切な利用のための盛土材料の評価,対策,施工,維持管理手法に関する研究

(期間:R6-R8)

建設発生土(以下、発生土)の有効利用への社会的要請は依然として高く、盛土材料等の用途に適さないとされた土も含め、有効利用の推進が求められている。

特に、高含水比の発生土等の低品質な発生土(以下、低品質発生土)については、一般に安全側の評価により改質や改良等が行われ、コスト増加につながっている。

一方で、発生土の利用の適否は主に転圧施工の可否(施工性)の観点から評価されており、必ずしも盛土材料として求められる力学特性に基づいて評価されているわけではない。

このため、低品質発生土の力学特性と盛土の性能に応じた適用方法を明らかにすることで、より適切な発生土の利用を促進する必要がある。

本研究は、低品質発生土の物理・力学特性を明らかにしたうえで、盛土の性能と発生土の物性に応じた適切な利用方法を提案することで、低品質発生土の有効利用の推進に資することを目的とする。

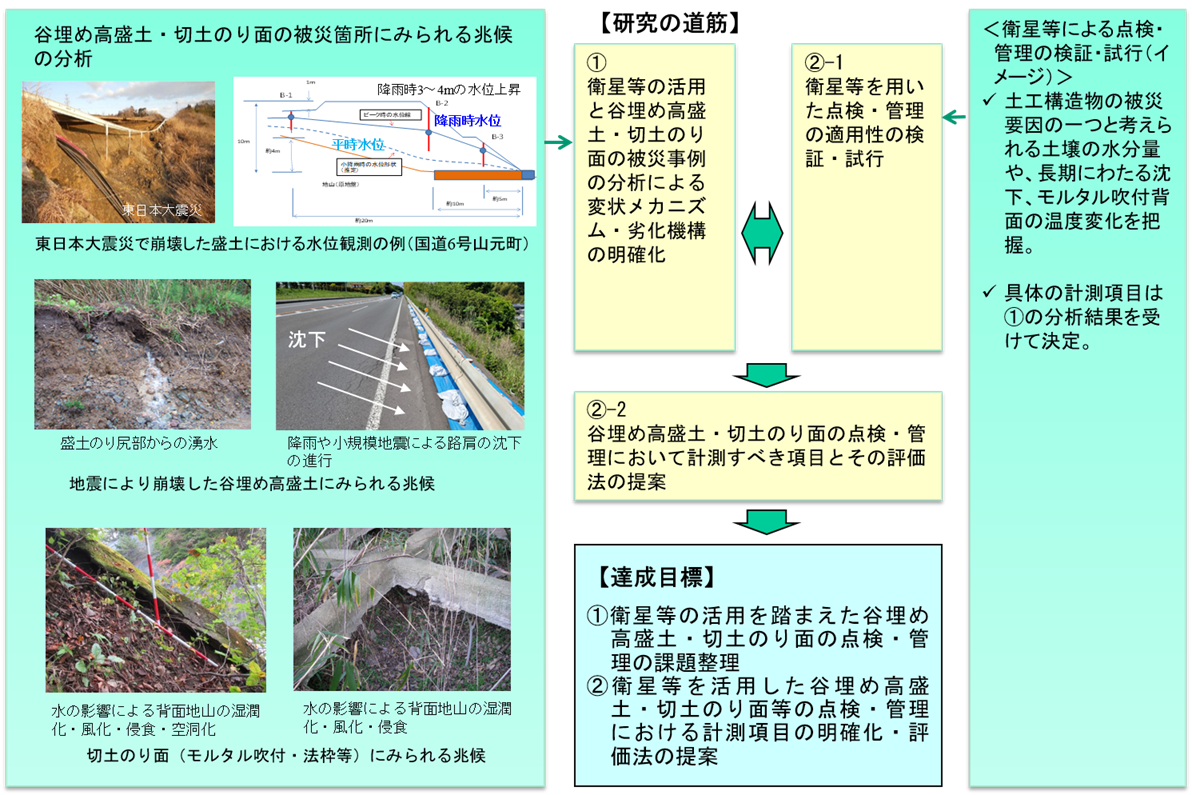

4.5 リモートセンシングを活用した谷埋め高盛土 切土のり面の点検 管理の効率化・高度化

(期間:R7-R9)

谷埋め高盛土や長大切土は、特定道路土工構造物点検において現地で近接目視による点検が行われているが、15,000箇所以上にも上ることから、建設業界の人材不足等を背景として点検の飛躍的な効率化が求められている。

谷埋め高盛土や切土の適切なメンテンナンスのためには、例えば、のり面の湿潤状況、法枠・吹付工の劣化状況、微小な変形状況などを定量的に把握することが望ましいと想定されるが、目視点検では十分に確認することはできない。

一方、近年、衛星等のリモートセンシングやそれらに搭載する各種センサー類が多数開発され、目視点検では確認できない様々な情報の計測ができつつある。

ただし、これら新技術は標準的な点検・管理に活用されるには至ってはいないものの、飛躍的な効率性や様々な情報収集ができるポテンシャルの高さから、新技術の活用・社会実装への期待は高まっている。

谷埋め高盛土や切土のり面の被災の実現象を踏まえた、衛星等による点検・管理において計測すべき項目の明確化とその計測結果の評価法の提案を行う。

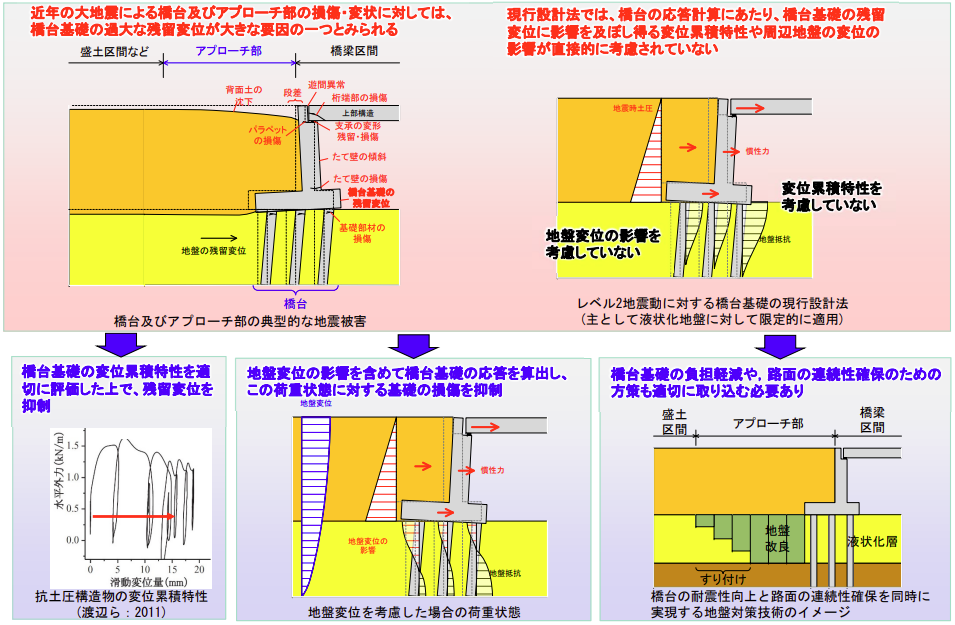

4.6 橋台及びアプローチ部の耐震性強化技術に関する研究(期間:R7-R9)

国土交通省では近年の災害の激甚化・頻発化を踏まえて、災害時に「被災する道路」から「救援する強靱道路」として強靱で信頼性の高い国土幹線道路ネットワークを構築するとともに、急速に進展するインフラ老朽化を克服し、良好なインフラを次世代につなぐことで、誰もが安全に安心して暮らせる社会を目指しているところ。

令和6年能登半島地震では、道路橋の橋台の構成部材(たて壁、基礎など)の損傷や、アプローチ部の沈下・段差等の被害により「救援する強靭道路」としての役割を果たせなかったものも。

強靱で信頼性の高い国土幹線道路ネットワークの構築に資するために、地震直後の交通機能の確保が求められており、そのためには橋台及びアプローチ部の耐震性強化を図ることが求められている。

橋台とアプローチ部が相互に及ぼしあう影響を考慮しつつ、両者の耐震性強化を図るための手法を提示することで、地震後の道路交通機能の確保や被害最小化に貢献することを目的とする。

(構造物メンテナンス研究センターとの分担研究)