研究成果の紹介

北海道の鋼矢板排水路の腐食と性能低下の特徴

研究の背景

農作物の生育には、灌漑や排水など農地の水利環境が大きく影響しています。特に、泥炭地などの低平排水不良地域の多い北海道では農地の排水改良が重要で、これまで農業生産基盤整備の一つとして排水路整備がさかんに行われてきました。

排水路の護岸工法は多岐に渡りますが、低平で軟弱な地盤に適する「鋼矢板護岸工法」が多く採用され(写真-1)、北海道内の国営事業だけでも施工延長が約100kmに及んでいます。この工法で整備された排水路が供用開始から20~30年以上経過し、近年、鋼矢板の腐食が著しく倒壊も発生しています(写真-2)。

このため、排水路を構成する鋼矢板の腐食と排水路としての性能低下をどう診断・評価していくかが喫緊の課題となっており、現地の施設を詳細に調査することで、鋼矢板の腐食・倒壊の発生要因や、排水路の性能低下の要因の究明を行いました。

|

|

鋼矢板の腐食診断

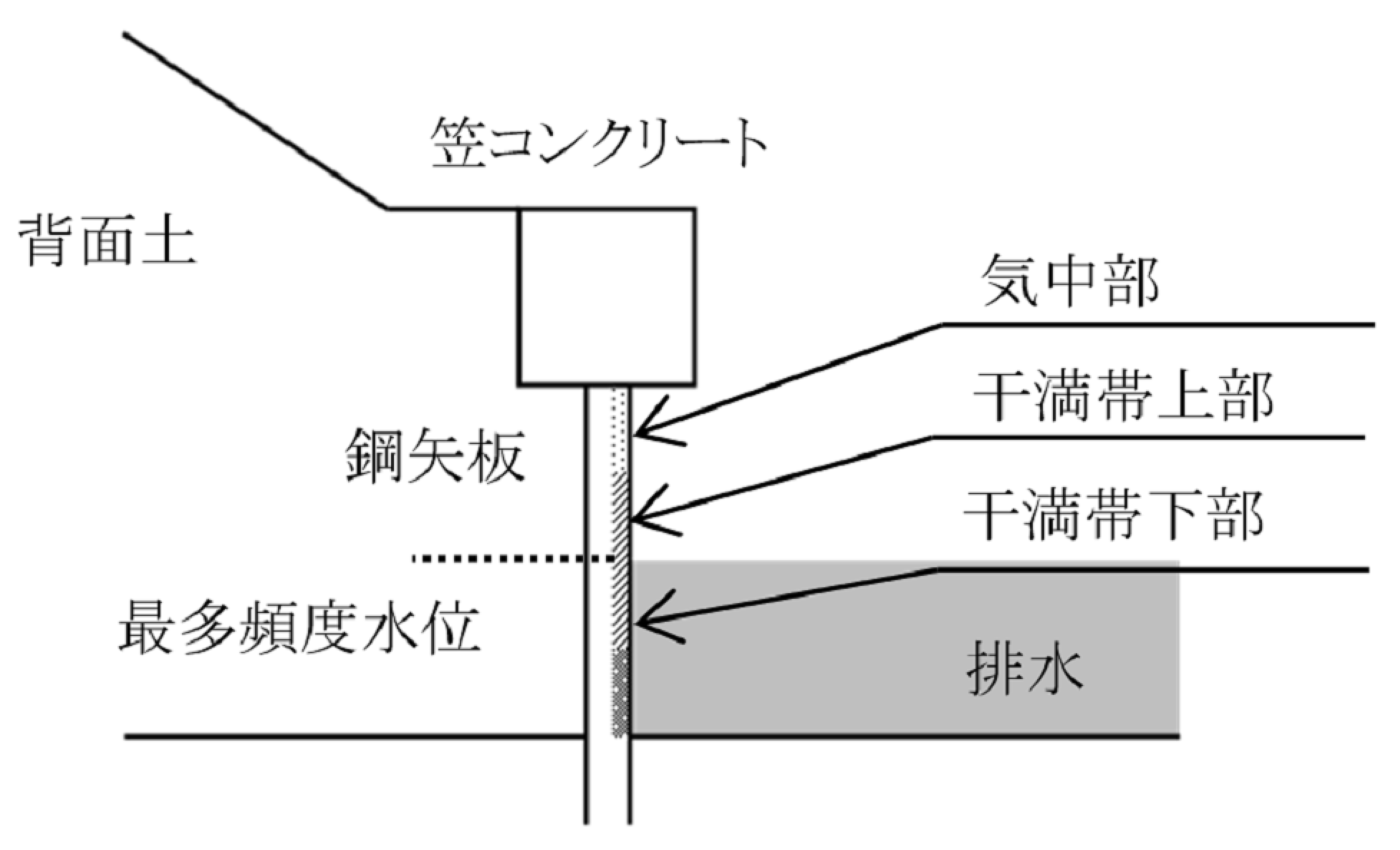

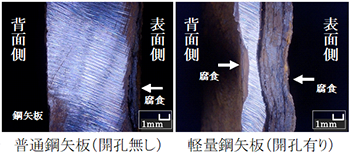

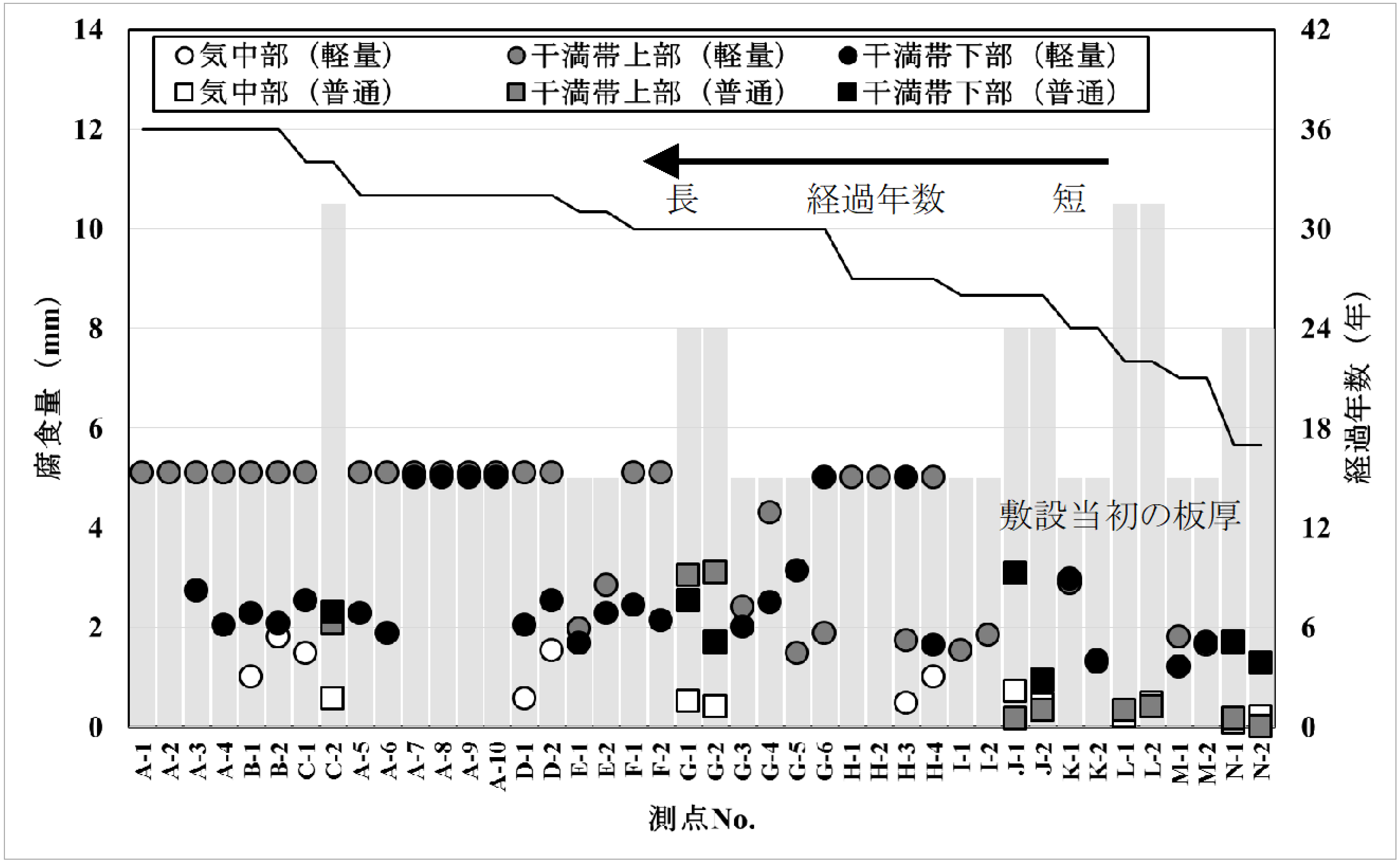

泥炭性軟弱地盤に造成された北海道空知地方の鋼矢板排水路(14路線42地点)を対象に調査し、腐食量(板厚の減)や排水の水質を計測しました。鋼矢板排水路の構造は図-1、鋼矢板の腐食の実例は写真-3のとおりです。

調査の結果、腐食量は、経過年数が長いほど大きい傾向にありますが、局所的に大きい地点も存在します。概ね干満帯上部>干満帯下部>気中部の順で大きいこと、軽量鋼矢板の腐食速度が大きいことなどがわかりました(図-2)。また、排水の水質との関係では、溶存酸素が高いほど、pHが低いほど、電気伝導率が高いほど、塩化物イオン濃度が高いほど、腐食速度が大きくなる傾向が見られました。