「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(2023年版)」の公開

岩石や土壌(以下、「土」と総称します)には、天然の状態で微量ながら人体に有害な物質(重金属等※)が含まれている場合があります。国民の環境意識の高まり、2003年の土壌汚染対策法の施行などを背景に、建設工事の実施に当たって、自然由来の重金属等を含む土について、人の健康への影響評価と、必要に応じた対応が求められるようになってきました。

その一方で、発生土は資源でもあることから、自然由来の重金属等を含む土の有効活用も課題となっていました。

そこで、国土交通省が設置した委員会により、2010年3月に「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)」1)が公表されました。マニュアル(暫定版)では、重金属等を含む土を適切に評価し、必要に応じて対策を行い盛土等として有効利用する方策が示されています。

その後、多くの現場実績や研究成果が蓄積してきたことから、国土交通省が改めて設置した委員会の審議を経て、2023年3月に「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(2023年版)」2)が国土交通省ホームページで公表されました。改訂に当たっては前回同様、土木研究所職員が委員として参画し、研究や技術指導の成果をその内容に反映いたしました。

大規模な建設事業では、発生土の取扱いが事業全体の工費、工期を決定する大きな要因の一つになります。マニュアル(2023年版)が活用されることで、合理的な事業の推進に貢献できれば幸いです。

※「重金属等」:ここでは土壌汚染対策法で指定する有害物質

のうち、天然の岩石や土壌に存在するカドミウム、

六価クロム、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、

ほう素を「重金属等」と総称します。

マニュアル(2023年版)の主な改訂点

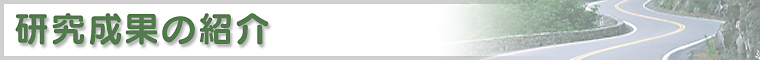

本マニュアルの主な改訂点(表-1)は以下のとおりです。なお、詳しい内容についてはマニュアル(2023年版)をご参照ください。

①,② 長期的に酸性水を発生させる土(酸性土)からの重金属等の溶出事例が多いことを踏まえ、酸性土をマニュアルの対象

とし、酸性土による生活環境への影響の軽減をマニュアルの目的に追加しました。写真-1は、岩石からの酸性水の発生

により、植生の生育が悪いのり面です。なおこの現場の掘削ずりからは、酸性化に伴い重金属等の溶出が見られました。

③,⑤ 発生土からの物質移動経路として、盛土等からの排水が表流水になる場合もあることから、人への曝露経路として、

表流水の摂取を追加しました。また、表流水としての排水の水質対応目標は、水質汚濁防止法の一般排水基準を基本とし

ました。

④ 盛土等を行う場所の隣接地で将来開発がなされる可能性を踏まえ、地下水等の摂取の対応目標に関し、用地境界で

地下水環境基準を満足することを基本としました。

⑥ 重金属等を含む土の評価に当たり、発生土中の重金属等の全含有量と溶出量との相関が低いことから、スクリーニング基準

を廃止しました。また、試験データの蓄積を踏まえ、要管理土(盛土等への利用に際し、搬出管理と必要に応じた対策工が

必要な土)の判定の目安を示しました。さらに、酸性土をマニュアルの対象としたことに伴い、要管理土の判定に関し、短期

溶出試験の検液のpHに関する目安を示しました。

⑦ 土木研究所による技術相談対応の経験から、発生土の受入先に応じて発生源評価項目や対応目標を変えることが妥当だと

考えられました。そこで、マニュアルの改訂に当たり、受入先に応じた標準的な対応方法を示しました。

⑧ 発生源評価結果と受入先の水利用状況などの兼ね合いにより決定されるリスクレベルを区分し、発生源濃度やリスクレベル

に応じた合理的な対策工の選択を可能としました。例えば、水利用地点が受入候補地周辺に存在しない場合は様々な対策工

が選択できるように、また水利用地点が受入候補地に近接している場合は、より信頼性の高い対策工を選択することとしました。

⑨ 最新の知見をマニュアルに取り入れました。例えば、リスクレベル評価では、2019年の改正土壌汚染対策法に関連して

環境省が公表した、自然由来の汚染土壌などを有効利用するためのリスク評価ツールを利用可能としました。

参考資料

1) 建設工事における自然由来重金属等含有土砂への対応マニュアル検討委員会:建設工事における自然由来重金属等含有

岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)、90p、2010、国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/index_0305manual.htm

2) 建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル改訂委員会:建設工事における自然由来重金属等

含有岩石・土壌への対応マニュアル(2023年版)、165p、2023、国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/index_0305manual.htm

(問い合わせ先 : 地質・地盤研究グループ 地質チーム)

切土のり面の新しい凍上対策技術の開発

1.切土のり面の凍上被害

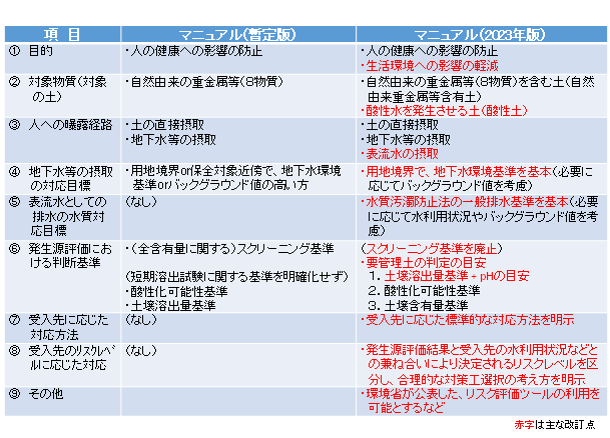

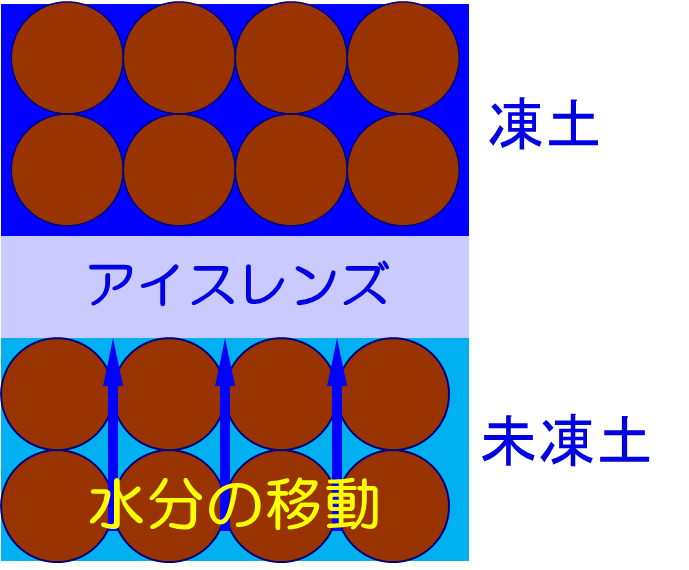

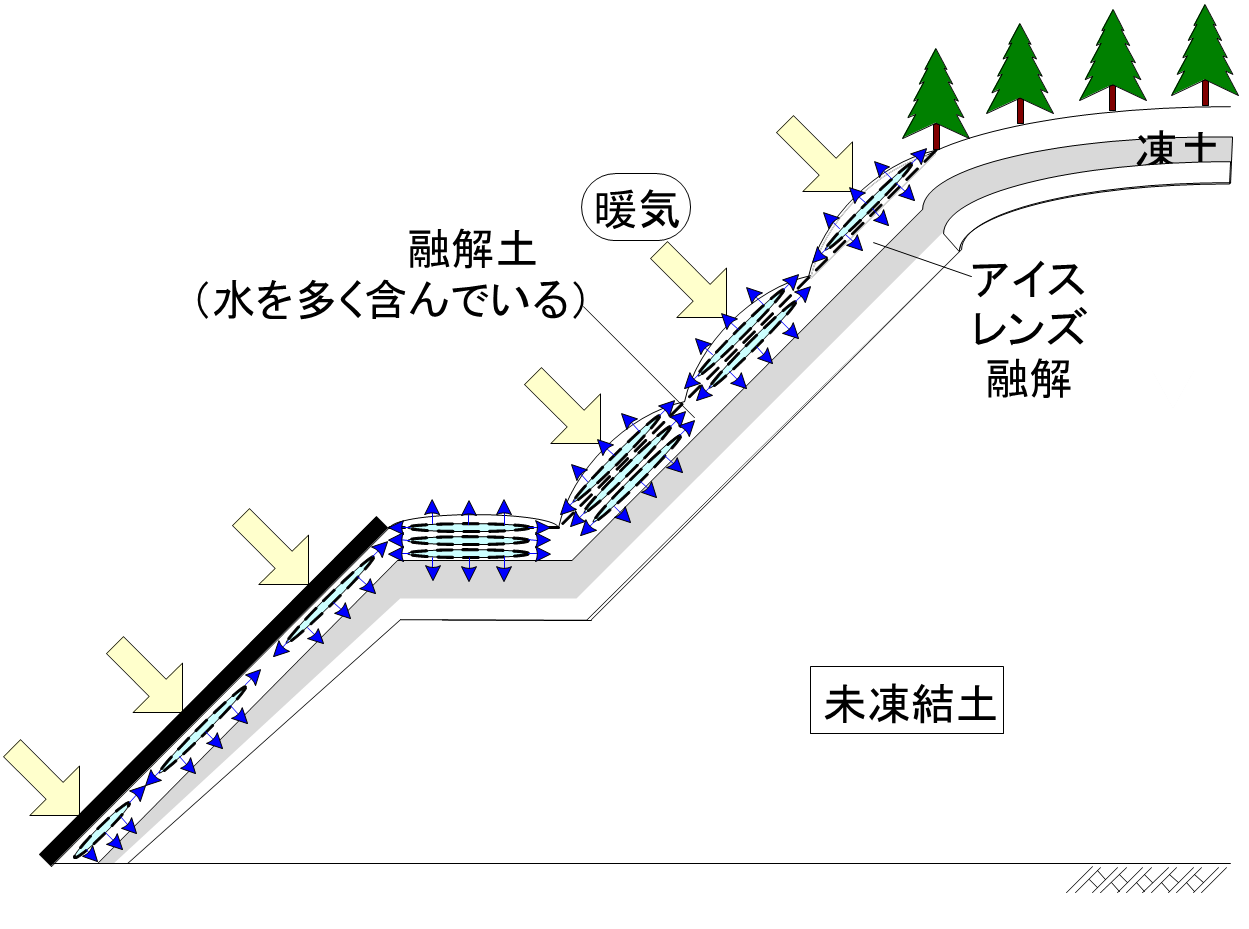

北海道や東北、北陸などの寒冷な地域では、冬期に土の凍上という現象が起きます。凍上とは、土の中の温度が0℃以下に下がった場合、土の中の水分が凍って柱状の氷(これをアイスレンズといいます)に成長することによって地面が隆起することです(図-1)。 冬期に気温が0℃以下になると、まず地面の浅いところ(深さ数十cm~1m程度)が凍って(凍土)、条件によっては凍土の中にアイスレンズが形成されることがあります。しかし、それより深いところでは0℃以上になっているため、土が凍らずに(未凍土)、未凍土の中の水分がアイスレンズの方に移動します。その結果、アイスレンズがどんどん厚くなり、地面を持ち上げるわけです。

図-2(a)は、道路などを造るときに地面を掘削してできた斜面(これを切土のり面といいます)が、冬期に凍上を起こした状況です。春になって気温が上がると、凍上した土(凍土とアイスレンズ)が解けて(図-2(b))、切土のり面が崩壊(図-3)してしまうことがあり、寒冷な地域の問題となっています。 この切土のり面の凍上・融解に加えて、融雪水や降雨が切土のり面に進入・浸食することで崩壊が助長されることもあり、さらに切土のり面の安定性が損なわれる原因となります。

|

融解した状況 |

|

2.ワンパック断熱ふとんかごの開発

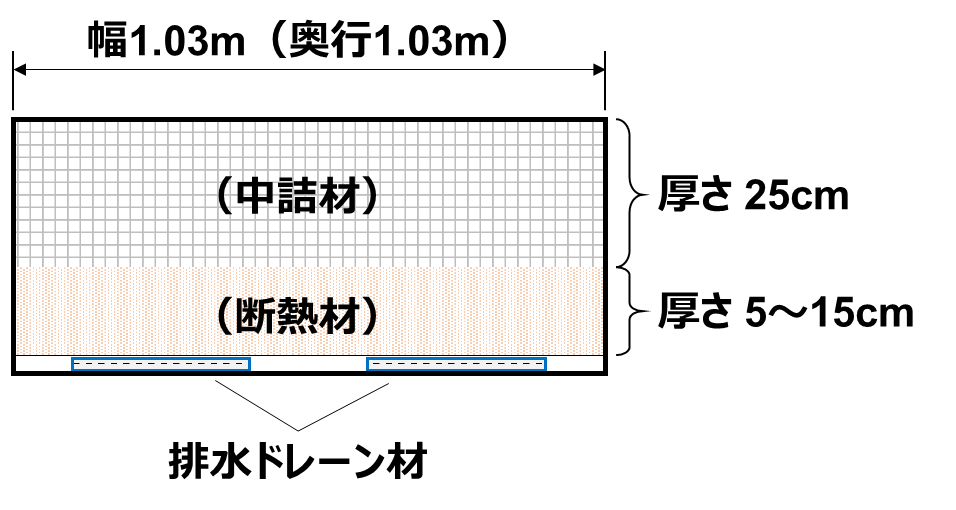

この問題を解決する新しい切土のり面の凍上対策としてワンパック断熱ふとんかごを開発しました。従来から、切土のり面の安定対策として特殊ふとんかごが使われることがありました。特殊ふとんかごは、鉄線で編まれた幅100cm×奥行200cm×厚さ25cmの直方体のかごの中に中詰材として石や砂利を充填したものです。 従来の対策技術としては、この特殊ふとんかごを切土のり面に被覆することで切土のり面の安定性を確保していましたが、冬期の冷気を遮断することはできないため、凍上現象そのものを防ぐ効果まではありませんでした。

一方、ワンパック断熱ふとんかごは、中詰材である石や砂利に加え、断熱材(発泡スチロール)や排水ドレーン材をすべて内包し一体化(図-4)させることで、冷気の遮断やのり面内の水の排出を同時に実現することができ、凍上・融解による切土のり面の崩壊を根本から防ぐ効果があります。 さらに、特殊ふとんかごは一般的に人の力で組立て・中詰め・設置作業をしていましたが、本技術では建設機械を使って作業可能なように構造などを改良したことから(図-5)、工事現場での作業性や安全性の向上も図ることができるといった特長もあります。寒冷な地域の問題であった切土のり面の凍上被害を防ぐ新しい技術となることが期待されます。

|

|

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 寒地地盤チーム)