港の防波堤の建設における脱炭素への取り組み ~事業への研究成果の活用~

1.はじめに

脱炭素社会の実現に向けて、近年、ブルーカーボンが注目されています。ブルーカーボンとは、海藻などが枯れた後、分解されないまま海底に沈み、CO2が長期間貯留されるものを指します。

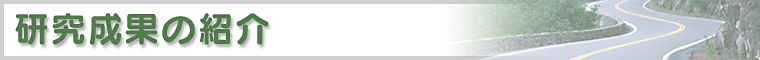

藻場を有するような生物共生型の港湾構造物をブルーインフラと呼び、国土交通省では、ブルーインフラの拡大を推進しています。北海道開発局では、「北海道の港湾・漁港の技術開発ビジョン」1)に基づき、浚渫土砂※を活用して、防波堤の内側(港内側)に日光のよく届く浅場を設け、藻場を創出する取組を進めています(図-1)。

このように、防波堤の内側(港内側)に浅場を設けるにあたり、波の打ち込みが強い浅い箇所の被覆材の安定性、波が浅場を伝搬する際の波高の低減効果、浅場への海藻の繁茂効果などについて、寒地土木研究所では、長年にわたって研究を重ねてきてきました。研究の成果は、釧路港島防波堤の内側の浅場の造成事業などに活用されています。

2.そもそも防波堤とはどのような構造なの?

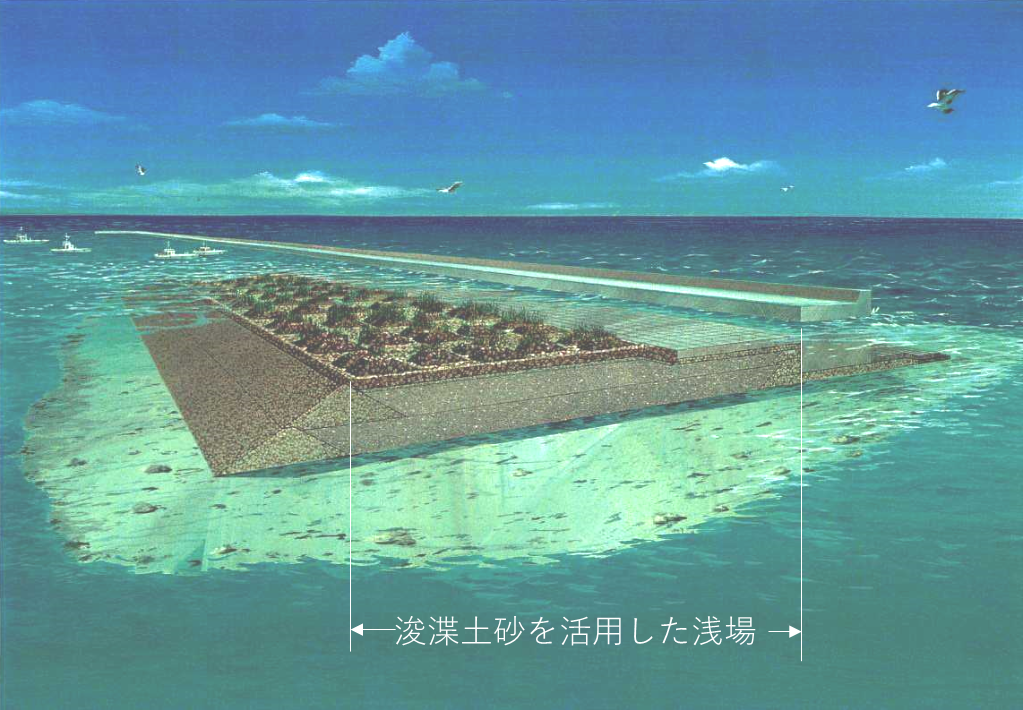

(1)混成堤

海底面に、直径50 cm程度の捨石を積んだ基礎マウンド(土台)を設け、その上にコンクリート製のケーソン(箱)を設置する構造です(図-2)。施工には、大型の作業船が必要となりますが、我が国の海上施工技術を駆使することで、水深が深い箇所でも建設することが可能です。

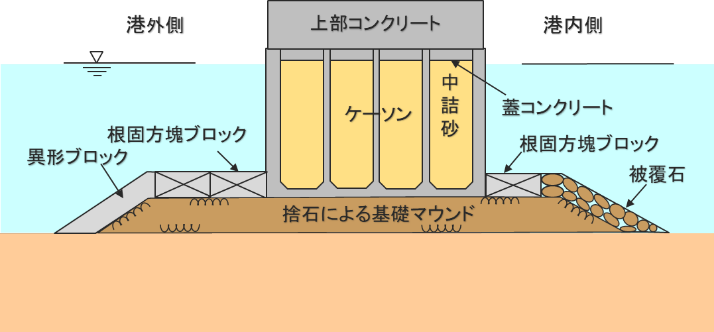

(2)消波ブロック被覆堤

混成堤の外側(港外側)に消波ブロックを積む、消波ブロック被覆堤というものもあります(図-3)。混成堤の特徴に加え、堤体(ケーソン)に作用する波力が小さい、防波堤を越える波を小さくできる、防波堤から反射する波を小さくできるという長所があります。

3.防波堤の内側への浅場造成の事例

(1)釧路港島防波堤

釧路港の島防波堤は、浚渫土砂を活用し、防波堤の内側に幅100m、延長1,100mの浅場を設ける事業計画2)となっています。延長100mの実証試験区間(写真-1)におけるモニタリングでは、年間約1.9tのCO2を貯留できるとの調査結果が出ています。この結果より、事業計画区間全体の整備が完了すれば、年間22.9t程度のCO2の貯留が期待されます3)。

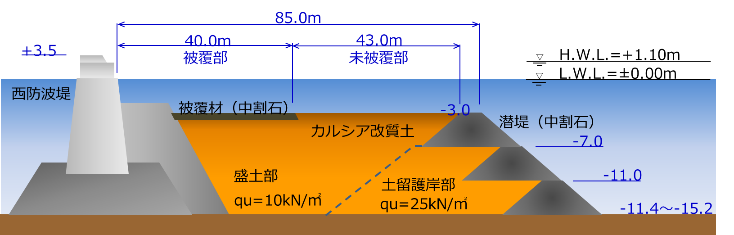

(2)函館港西防波堤釧路港島防波堤

函館港の西防波堤では、カルシア※改良材を混入させた浚渫土砂を活用し、防波堤の内側に幅85m(図-4)、延長710mの浅場を設ける事業を実施しました4)。本施設においても、ホンダワラに代表される海藻が浅場に繁茂し(写真-2)、CO2の貯留効果が確認されています。

※原料名:転炉系製鋼スラグ

(2021年6月撮影)北海道開発局釧路開発建設部提供 |

海面まで成長したホンダワラ (2024年2月撮影)ジャパンブルーエコノミー推進研究会PT提供 |

[参考文献]

1) 北海道開発局港湾建設課・水産課:北海道の港湾・漁港の技術開発ビジョン 持続可能な北のみなとづくり技術開発宣2021.

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kk/kou_ken/ud49g7000000jypy.html(2024年3月14日確認)

2) 山本也実、高野航、本松敬一郎:釧路港におけるブルーカーボンに着目した調査及び考察について、第66回(2022年度)北海道開発技術研究発表会、2023.

3) 水木健太郎、阿部寿、酒向章哲:コンブ漁場におけるブルーカーボン貯留評価の試み、第66回(2022年度)北海道開発技術研究発表会、2023.

4) 大髙敬介、工藤博文、土井善和:防波堤背後盛土の有効性 -ブルーインフラ化の推進-、第66回(2022年度)北海道開発技術研究発表会、2023.

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 寒冷沿岸域チーム)

ICHARMによる国際貢献活動

-「水のレジリエンスと災害に関するプラットフォーム」構築・活動支援-

写真-1 フィリピンでの第4回プラットフォーム

全体会合の参加者

(フィリピン科学技術省(DOST)のフェイスブックより)

図-1 フィリピンにおける知の

統合オンラインシステム(OSS-SR)の機能概要

写真-2 DOST,DSSC,ICHARMの3者協定署名式

(オンライン)(2024年1月24日)

写真下段 中央:DOST XI アンソニー・サレス局長

右:DSSC オージー・フエンテス学長

(DOST XI フェイスブックより)

写真-3 タイでの第1回プラットフォーム全体会合の参加者

(タイ国家水資源局(ONWR)のフェイスブックより)

土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)は、主要な国際活動の一つとして、ユネスコ、世界気象機関などの国際機関が世界の洪水管理推進のために協力する枠組みである「国際洪水イニシアチブ (International Flood Initiative: IFI)」の事務局を担当しています。

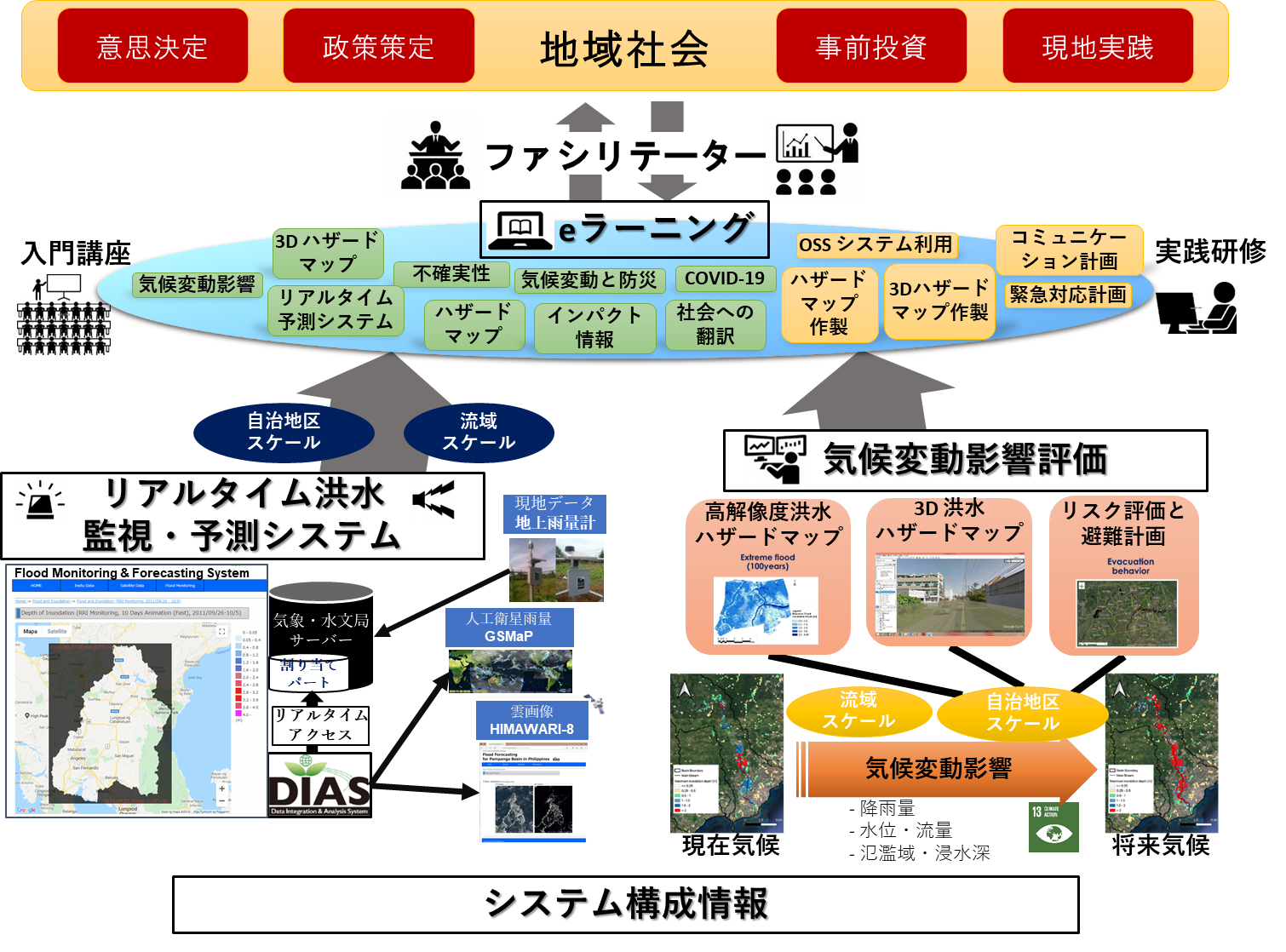

このIFIの活動の一環として、各国の政府機関などと協働しながら、「水のレジリエンスと災害に関するプラットフォーム」(以下、プラットフォーム)の構築および活動を支援しています。これは、水災害に関わる多様な(気象、洪水対策、避難、災害情報など)政府機関や関係機関(流域管理機関、住民代表、NPO、大学、メディアなど)が協働する国家的な枠組みであり、具体的には、知の統合オンラインシステム(OSS-SR)1)を活用しながら、その国における洪水対策や気候変動適応策の立案のための議論を行い、計画を策定・実施するとともに、科学的知識と政策決定者の橋渡し役となる「ファシリテーター」の育成にも取り組みます。

これまでに、フィリピン、スリランカ、インドネシア、ミャンマー、パキスタン、タイなどでプラットフォーム構築および活動の支援を行ってきました。特にフィリピン・ダバオ市においては、PAGASA(大気地球物理天文局)や DOST(科学技術省)、DPWH(公共事業道路省)、UPLB(フィリピン大学)などすべての関係機関が参加するプラットフォーム会合を通算4回開催するとともに、OSS-SRを活用したリアルタイムでの洪水監視・予測システムの構築や気候変動影響評価、およびeラーニングによる「ファシリテーター」の育成などを、現地機関関係者とともに行ってきました(図-1参照)。

また、OSS-SRの開発とファシリテーター育成に関してICHARMと協力することがダバオ地域開発審議会の決議(第42号)として採択されるなど、現地機関と連携した取り組みを進めています。さらに、2023年度にはダバオ・デル・スール州立大学(DSSC)学長との意見交換を経て、DOST XI(ダバオ局)、DSSC、ICHARMの3者協定を締結し、ダバオ市の隣町(ディゴス市)での活動を開始しました。今後、ダバオ・デル・スール州におけるOSS-SRの展開や、ディゴス川における水災害予測、および幅広い個人を対象とした包摂的な水に関する教育などを展開していく予定です。

タイにおいては、ICHARMはこれまでにも台風委員会2)やSATREPSプロジェクト3)など様々な活動を実施してきましたが、今後のさらなる省庁間連携や最新科学技術の実装を加速させるために、同国の水に関する関係機関は、新たにプラットフォームを立ち上げることとなり、2024年3月25日に第1回会合を開催しました。

この他、スリランカではやインドネシアにおいても、コロナ禍で活動が低調になっていましたが、2024年3月と4月にプラットフォーム会合を開催し、活動を再開しました。

ICHARMは、このプラットフォーム活動を積極的に支援し、各国における水災害被害軽減への貢献に努めてまいります。

1) OSS-SR(Online Synthesis System for Sustainable Resilience):東京大学地球環境データコモンズが推進する高性能・大容量なコンピュータシステムを有するDIASを活用し、各機関が有するデータをアーカイブするとともに、モデル構築・解析までを実施できるシステム。

2) 台風委員会:アジア太平洋地域における台風の人的・物的被害を最小化するための計画と履行の方策を促進・調整するために1968年に設置された政府共同体。ICHARMの主任研究員が水文部会長を務めている。

3) SATREPSプロジェクト:国内研究機関への研究助成のノウハウを有する国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)と、開発途上国への技術協力を実施する独立行政法人国際協力機構(JICA)の連携のもと、地球規模課題の解決に向けた日本と開発途上国との国際共同研究を推進するプログラム。