|

自然や社会の多くの領域に関わる体験学習において河川は有効なフィールドです。センターでは、実験河川を身近に体験しながら河川に関する研究成果や関連知識を効果的に伝達するための展示の開発を行いました。

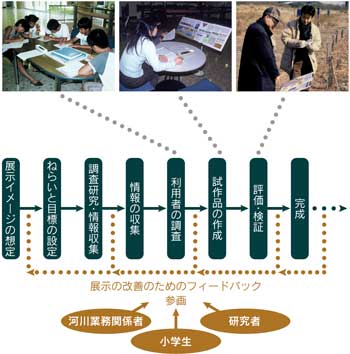

この展示は地域の河川業務管理者、小学生、研究者の協力により完成ました。企画段階での河川に対する意識調査、制作途中における試作パネルを用いた評価・検証を組み込んで、利用者との双方向的な進め方を行いました。

展示評価では、仕掛けを動かしたか、ねらいが伝わったか、文章や図表の表現は適切か等について調査しました。意識調査の結果も反映し、多くの視点により改善された展示パネルが完成しました。

陸上からは捉えにくい川底の様子や微小な空間をハンズ・オンにより表現しました。パネルを開くと目の前に流れる川の断面を覗くように瀬や淵に棲む魚類の様子を知ることができます。また、パネルをスライドさせると水面下の石や藻類に棲む水生昆虫の状況を理解できるなど、動作を通して川の見方を利用者が自ら実感できるものです。

臨場の機会が得られにくい水量の変動の表現も工夫しました。出水前後の川の自浄作用の変化をパネルを回転させて辿る、付着藻類が剥がれる様子を出水の動きとあわせてレバーを動かして理解するなど、時間的な変化を仕掛けの動きを通してイメージできるようになっています。

このようなハンズ・オンは、フィールドに接していても捉えにくい現象への興味を喚起し、学びを深めるきっかけを与えることが完成後の調査によって示されました。

担当 : 吉冨 友恭

※ハンズ・オン[hands-on]:明確な教育目標を定め、視覚のみならず触覚、聴覚など多くの感覚に訴えて双方向的な情報伝達を行い、事象の本質の理解へと導く展示手法。

|

|

| ■ 自然共生研究センターの展示開発の進め方 |

|

|

| ▼ 川の形態と魚類の生息状況 |

|

| 川の断面と魚類の生息状況がわかる |

| ▼ 川底の水生昆虫の生息状況 |

|

川底の様々な空間ごとの

生物の生息の割合が理解できる |

| ▼ 出水と川の自浄作用の変化 |

|

| 出水前後の経時変化を辿ることができる |

| ▼ 出水と付着藻類の剥離 |

|

| 出水前後の川底の様子が比較できる |

■ 展示パネルの特徴

河川の空間や流量と生物の生息状況の関係等をとりあげ、研究のねらいと成果をQ&A形式で表現した。 |

|

|