|

木曽川の河川敷に人工的に作られた実験河川の生物は、すべて木曽川や新境川などの周辺水域から自然に移入してきたものです。実験河川の生態系は、これらの周辺水域と同じであると考えてよいのでしょうか。

生態系の構造を調べるにはいろいろな方法がありますが、寄生虫を調べるのもその1つです。寄生虫の多くはその生活環に複数種の宿主(寄生される相手)を必要とし、それらがすべて生息している環境でなければ分布することができません。そこで、実験河川で採捕された魚の寄生虫を周辺水域で採捕された魚と比較し、その特色を調べました。

実験河川や実験池の魚には、中間宿主(寄生虫が幼虫期に寄生する生物)を必要としない寄生性ケンミジンコ類や、ミミズや自由生活のケンミジンコなどの小型の無脊椎動物1種類だけを中間宿主とする条虫類などが多く見つかりました。これらは比較的単純な生活環を持ち、養魚場やため池などで急激に増殖することが知られている種類です。このことから、実験河川には、木曽川の周辺に形成されるタマリなどの一時水域と似た生態系が形成されていることがわかりました。

一方、中間宿主が木曽川にしか生息せず、木曽川でしか感染が起こらないはずの寄生虫も、実験河川の魚からたくさん見つかりました。このことから、魚は実験河川と木曽川の間をさかんに行き来していることがわかりました。タモロコでは、体長3センチに満たない当歳魚の頃から、木曽川から700mの距離を遡って実験河川に侵入してくることが、寄生虫の存在から明らかになりました。

これらのことは、多くの魚類にとって、平野域の小河川や水路が、タマリや水田などと同様の一時水域的な役割を果たしていることを示すと同時に、河川における魚類生息場(ハビタット)の評価をする際、周辺水域とのつながりの効果が十分に考慮されなければならないことを示しています。

担当:浦部 美佐子 |

|

| ■ 魚類寄生虫が生活環に必要とする宿主の種類数と、実験河川周辺での分布状況 |

|

|

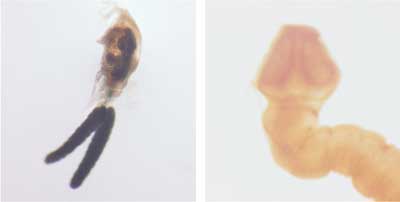

| フナのひれに寄生していたエルガシルス科の寄生性ケンミジンコ。 |

コイの腸に寄生していたカネヒラ吸頭条虫の頭部。中間宿主はケンミジンコ。 |

■ 実験河川に特徴的な寄生虫

|

|

|

| ■ 実験河川のタモロコ当歳魚の成長と木曽川由来の寄生虫に感染した個体の増加 |

|

|

|