|

● 背景と目的

自然共生研究センターでは、実験河川や実河川において、水際域を対象とした調査を行っています。これはより良い川づくりを効果的に進めていく為には、一つでも多くの水際環境の調査を行い、その機能を明らかにしていくことが重要だと考えているからです。 今回は水際植物の繁茂状況に注目し、それが異なる水際のタイプについて現地調査を行いましたので、その結果について報告します。

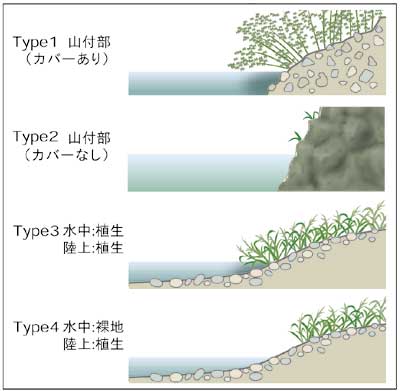

● 方法 岐阜県の牧田川において、水際植物の繁茂状態が異なる4箇所を選定し、Type1〜Type4に区分しました(図1)。それぞれのType毎に縦断方向6m、水際からの横断方向2mの調査区を5箇所設置し、それぞれの調査区を縦断方向2mのセルに3分割しました。その各セルについて、潜水観察による魚類調査と、物理環境調査として水深や流速、河床材料等を測定しました。

● 結果と考察 図2は1セル当たりの平均個体数を示しています。Type1(山付部カバー有)で最も多く、Type3(水中と陸上に植生有)が続きます。一方、最も少なかったのはType4(陸上のみ植生有)でした。次に、遊泳魚と底生魚の割合は、個体数の多いType1

とType3では遊泳魚が80%程度を占めたのに対し、Type4では底生魚が80%程度を占めました(図3)。個体数別グループと各水際タイプのセル数では、同じType内の15セル(5調査区×3セル)における個体数が同数程度ではなく、ばらつきがあることが判りました(表1)。

なぜ同じ調査区でも各セルによって個体数にばらつきが見られたのでしょうか?物理環境調査の結果から、遊泳魚では個体数が多いセルは流速が抑えられていることが判りました。底生魚では礫の隙間といった極めて小さな空間の環境が重要であると考えられます。

したがって、川づくりにおいて水際処理を検討する際には、水際付近の工夫だけではなく、流速を抑える工夫や程良い河底の状況を作り出すことが望まれます。

担当:新田 良彦・秋野 淳一 |

|

| ■図-1 水際タイプ区分 |

|

|

|

| ■図-2 魚類個体数(平均) |

|

|

|

| ■図-3 遊泳魚と底生魚の割合 |

|

|

|

|

|