|

● 背景と目的

河川流量の減少や流況の平滑化は、しばしば有機物やシルト等の堆積、糸状緑藻の繁茂を引き起こし、生物の餌資源としての河床付着膜の質の低下、下流への自濁作用、景観の悪化をもたらします。その要因として、流量の減少や、攪乱頻度の減少に伴う付着膜の剥離機会の減少があげられる他、ハビタットの変化を介した生物相や生息密度の変化によって、河床付着膜が生物に摂食されなくなったことがあげられます。生物による摂食と河床付着膜の関係については、摂食によって付着藻類群集が変化すること等が明らかにされています。しかし知見は限られ、今後これを河川流量管理に反映させていくためには、藻食生物が河床付着膜の性状に果たす役割などを定量的に明らかにすることが必要です。そこで、19年度は、日本の代表的な藻食性魚類であるアユを対象に、摂食が河床付着膜の性状に果たす役割を定量的に明らかにすることを試みました。

● 方法

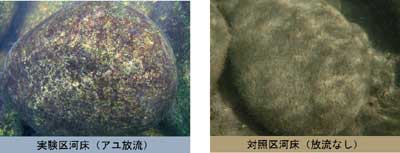

実験河川河床に礫を設置し約1ヶ月経過させた後、アユを放流した実験区と放流しない対照区を設け、両者の河床付着膜の性状(膜の組成や光合成速度)を比較しました(写真1、図1)。

● 結果

アユに摂餌された付着膜は、摂餌されていないものと比べ、AI(=強熱減量/クロロフィルa)が小さいこと(図2)、クロロフィルa/(クロロフィルa+フェオフィチン)や強熱減量(%)が大きいこと(図3、4)、単位クロロフィルa当たりの最大光合成速度(明暗瓶法による)が大きいこと等がわかりました。これらの結果は、アユの摂餌は、付着膜を活性の高い状態へと変化させることを示しています。強熱減量(%)が増加する要因については、藍藻のH.janthinaや緑藻が優占する付着藻類群集への変化や、シルトなどの微細な土粒子の割合の減少によるものと考えられ、いずれもアユの餌資源としての質の向上に寄与するものと考えられます。

担当:皆川 朋子 |

|

| ■写真-1 河床の様子 |

|

|

|

| ■図-1 付着物量の経時変化 |

|

|

| ■図-2 AI(=強熱減量/クロロフィルa)の比較 |

| |

|

| ■図-3 クロロフィルa/(クロロフィルa+フェオフィチン)の比較 |

|

|

| ■図-4 強熱減量(%)の比較 |

|