|

● 背景と目的

河川などの水域と陸域との境界を形成する水辺域は、出水による撹乱などの影響を受け、水辺域の環境に応じた多様な植物・動物相が育まれています。河岸(水面より上の範囲)について両生類などの水中と陸上にまたがって生活する生物の生息場所や移動経路として機能していることが知られています。しかしながら、河岸における生息場所や移動経路としての機能と物理環境との関連性に関する知見は乏しく、河川改修や災害復旧において河岸を人為的に改変したことによる生物相への影響を軽減する手法は確立されていません。ここでは、異なる形式の河岸を対象として、物理環境特性と動物の生息・利用状況との関連性を把握することを目的として行った調査の成果を報告します。

● 方法

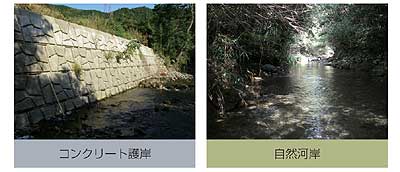

調査は、三重県の注連小路川にて、コンクリート護岸(A・Bタイプ)と自然河岸(C・Dタイプ)の計4タイプを調査区とし(写真1)、河岸の生物調査と物理環境調査を行いました。調査により採集した生物は、飛行により移動する飛翔性(ハエ目、ハチ目など)と陸上を歩いて移動する非飛翔性(クモ目、エビ目など)に分類しました。また、物理環境は、河岸を構成する土壌材料や河岸表面の湿潤度、緑被率、表面温度、開空率などを計測しました。

● 結果と考察

飛翔性および非飛翔性生物の個体数はともに、河岸形式間で有意に異なりました。飛翔性生物はコンクリート護岸で多く確認され(図1)、非飛翔性生物は自然河岸で多く確認されました(図2)。また、物理環境は、コンクリート護岸では、開空率が大きく、表面温度上昇を抑制できる緑被率や湿潤度が小さいことが確認され、河岸の表面温度上昇が促進されました。自然河岸では、河岸表面が保水性のある砂やシルト・粘土で構成され、緑被率や湿潤度が大きく、開空率が小さく、表面温度の上昇が抑制されていました。それぞれの個体数と物理環境の関係をみてみると、飛翔性生物は表面温度や開空率と有意な正の相関があり、非飛翔性生物は、緑被率や湿潤度、砂などと有意な正の相関がありました(表1)。今回の調査結果から形式の異なる河岸の物理環境と生息・利用する生物に影響している物理環境との関係が示唆されました。今後は物理環境要因間の因果関係を解明していくとともに、異なる季節や河川における物理環境と生物との関連性についても検討していく必要があります。

担当:宮下 哲也、萱場 祐一、佐川 志朗 |

|

| ■写真−1 調査区の様子(コンクリート護岸と自然河岸) |

|

|

| ■図−1 平均個体数(飛翔性) |

|

|

| ■図−2 平均個体数(非飛翔性) |

|

|

| ■表−1 相関分析結果 |

|

|