|

● 背景と目的

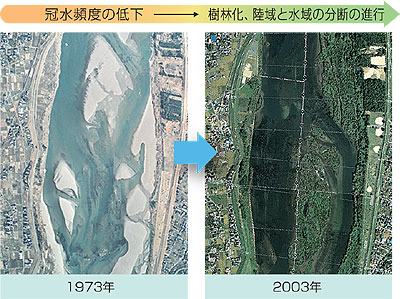

イタセンパラ Acheilognathus longipinnis は、コイ科タナゴ亜科魚類に属する日本固有種であり、わが国の淡水魚類の種指定天然記念物4種のうちの1種に該当します。我が国では3地域に不連続に分布しますが、どの地域の個体群も生息確認が断片的、局所的であり、経時的に安定して生息しているとは言い難い状況にあります。本種を含めタナゴ亜科魚類は生きた淡水二枚貝類の鰓内に卵を産み込み、卵は貝内で孵化し、孵化した仔魚は卵黄を吸収し終えるまでその中に留まります。また、本種の主な生息場所は、河川の営力で氾濫原域に形成されたワンド(たまり)と呼ばれる本川に連続した湾状もしくは孤立した池状の水域です(写真1)。しかし1970年代以降、本種の生息河川では、本川の著しい河床低下に伴い、土砂堆積部の陸化および安定化が進行し(写真2)、本種の生息状況が悪化してきたことが指摘されています。従って、本種の生息場所を復元・創出するためには、淡水二枚貝類を含めた生息の条件を、河川の氾濫、攪乱要因を含めて検討する必要があります。

● 方法

中部地方の木曽川(延長229km)の中下流域に存在する計104箇所のワンドを対象に、貝から泳出直後と推定される全長20mm以下の稚魚の有無と、水深や泥深、淡水二枚貝の現存量に関する調査を実施しました。また、本ワンドを含む河道区間において流れ場の計算を行い、各ワンドに対する水面積、掃流力、冠水頻度、樹木割合を算出しました。それらのデータを用いて、統計解析により本種の繁殖ワンドに寄与している要因を抽出しました。

● 結果と考察

本種の生息ワンドは、「水面積が大きく」、「水域のコネクティビティ(連続性)指数が大きく」、「増水時の掃流力が小さく」、「淡水二枚貝類の生息密度が高い」ことが明らかとなりました(図1)。水域の面積や連続性が高いと様々な環境が出現し、浅場では本種の餌となる藻類が豊富に生育し、深場では二枚貝類の越冬場所、複雑な環境は外敵からの避難場所を提供します。増水時の掃流力が小さいと本種(稚魚)や二枚貝類の流出の危険性が低くなります。一方で、過年度の研究では、二枚貝類は冠水がほとんどない(掃流力が小さすぎる)ワンドでは生息が不適になることが示されています。以上より、イタセンパラの保全のためにはこれらの要因のバランスに留意して対策を検討する必要があります。

担当:佐川 志朗 |

|

| ■写真1 木曽川のワンド群 |

|

|

| ■写真2 木曽川氾濫原域の景観変化 |

|

|

| ■図1 イタセンパラが生息する水域 |

|

|