|

● 背景と目的

河道計画を策定する際には、現況の河川の断面形状が必要となり、多くの場合、現地測量が実施されています。しかし、現地測量は、精度はよいものの、取得できる断面数に限りがあり、取得に時間がかかるといった問題があります。また、レーザ・プロファイラ(以下、LP)は、上空から地表面にレーザを照射することで、広範囲にわたり地表高を取得することができますが、ランダムにレーザを照射するため、例えば川岸の肩などの地形変化点を取得できません。一方、近年、飛行機に搭載した高精度デジタルカメラ(以下、デジカメ航空写真)は、写真を立体視することで測量点を計測できるため、LPでの問題点を補完できる可能性があります。ここでは、デジカメ航空写真より得られた横断面形状を現地測量と比較し、デジカメ航空写真による技術について、河川管理に利用していく上での適用可能性や課題について考察しました。

● 方法

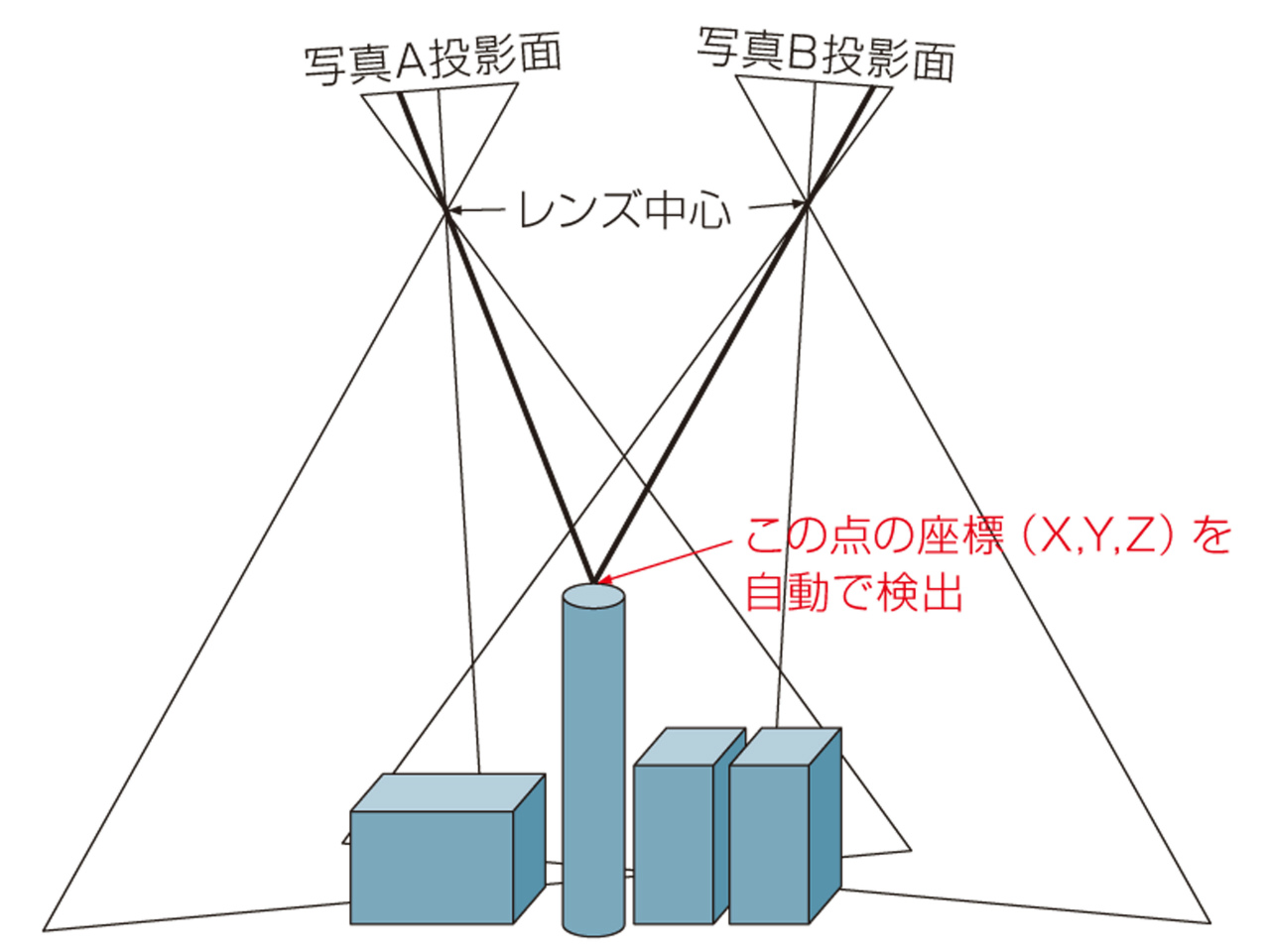

岐阜県の小里川を対象に、GPSを用いて現地測量を実施するとともに、高精度デジタルカメラにより航空写真を撮影(解像度10cm,5cm)しました。撮影処理は、①画像相関技術(図1)を用いて、隣接画像の視差を利用し自動的に標高を抽出する方法(自動処理)と、②画像を立体視することで人的に標高を取り出す方法(図化処理)を用いました。それぞれの手法の精度を比較するため、ここでは現地測量断面に対し、No.1

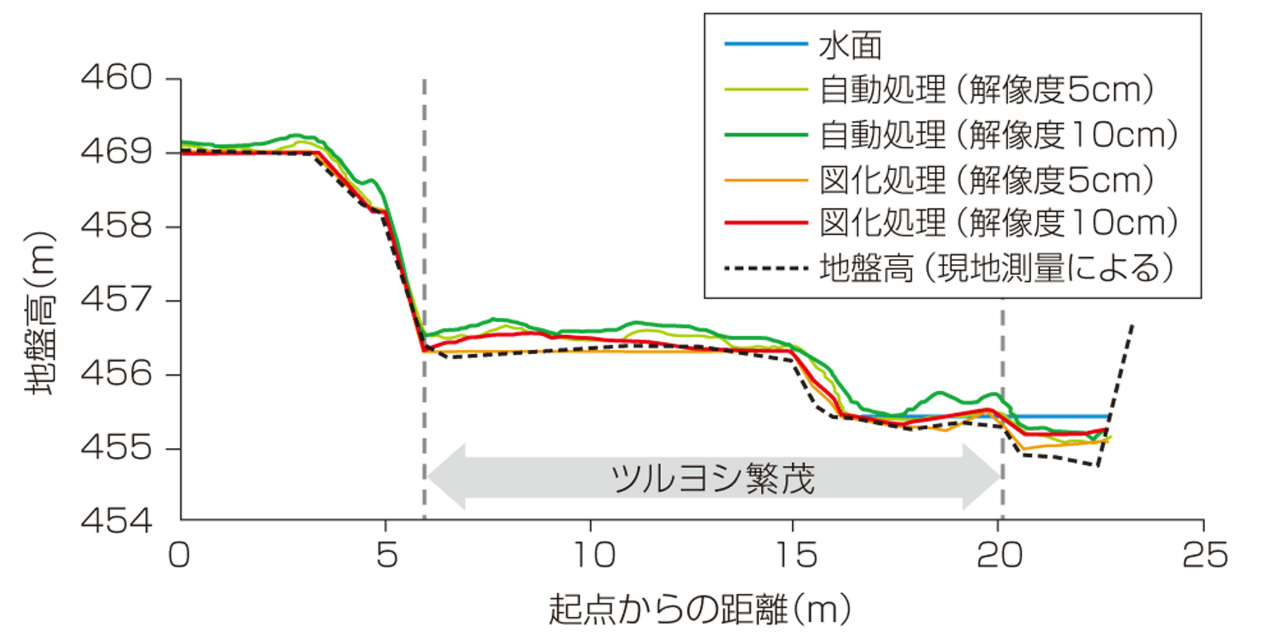

単断面、No.2 ツルヨシによる植物繁茂断面、No.3 巨礫による凹凸と植物繁茂断面 を比較しました。

● 結果と考察

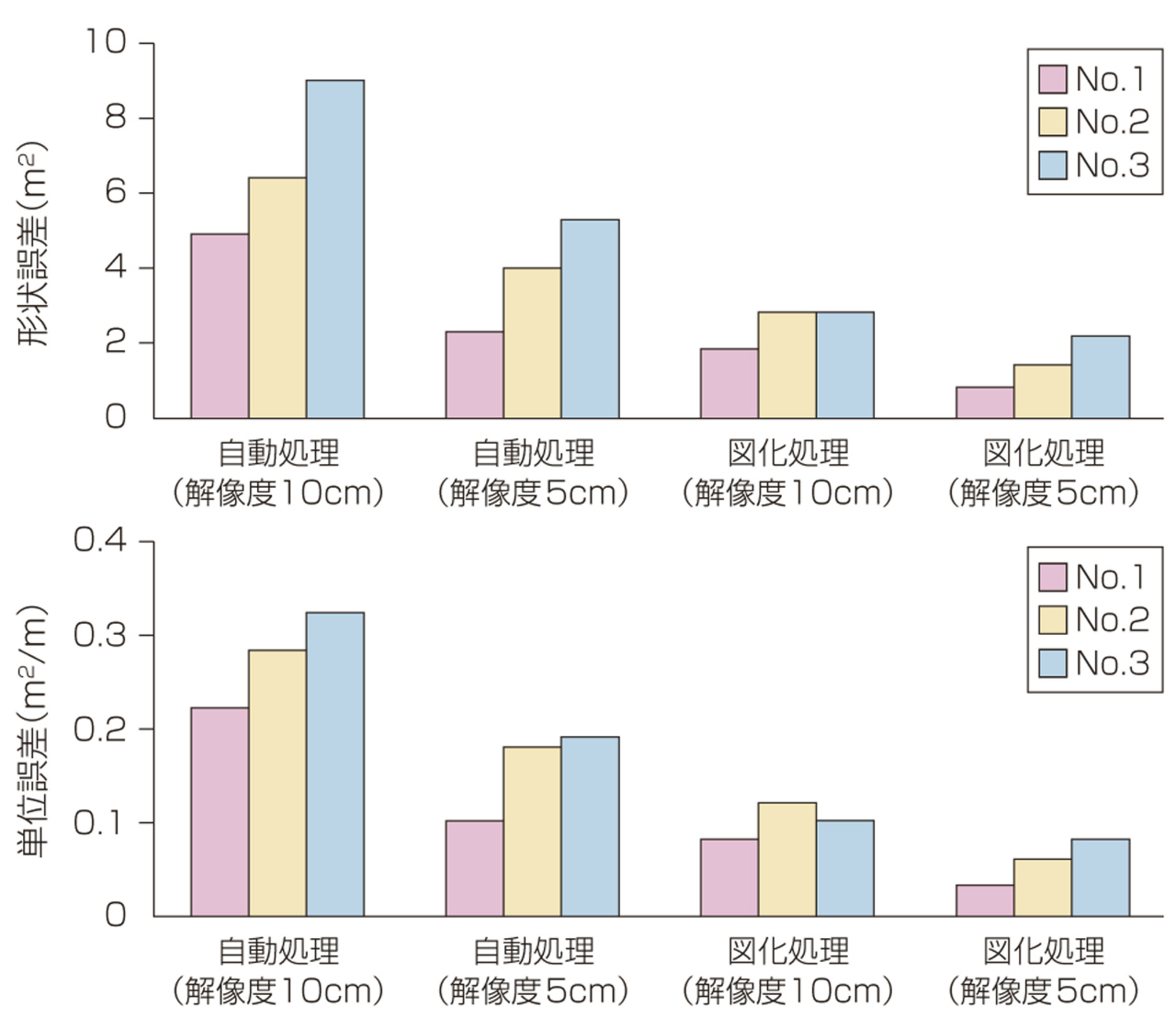

断面形状は、現地測量と比較して、図化処理、自動処理の順に誤差が小さく、解像度も10cmよりも5cmの方で誤差が小さくなっていました。また、単断面(No.1)の方が、植物や凹凸を伴うNo.2、3よりも誤差が小さくなっていました。この主な原因としては、自動処理の場合、草本の最高高さをデータ点として取得してしまうためです。

また、河川管理を考えると単に精度がよいだけでなく、経済的で実用性があるという視点も重要な視点です。実際に、断面取得に要した時間を比較すると、解像度10cmの場合で、自動処理は1,000時間/km2、図化処理は1.5時間/

km2であり約700倍もの差がありました。このことから、断面形状の取得は自動処理を基準に、この精度向上を図るとともに、場合によっては図化処理を併せることで、実用面からの断面形状の取得が可能になるでしょう。この他、デジカメ航空写真は、面的情報であるため、生物生息場の微地形空間や、景観や植生の状況などへの利用も考えられます。

担当:大石 哲也、 高岡広樹 |

|

| ■図1 画像相関原理 |

|

|

| ■図2 手法の違いにみる取得断面形状(例 №2) |

|

|

| ■図3 形状誤差(㎡)と側線あたりの単位誤差(㎡/m) |

|