|

● 背景と目的

河川下流部(淡水域)には多くの陸生・水生生物が生息しています。しかし、堤防の建設や流路の直線化といった空間の制約や河川構造の改変、また、河川内の流量や流砂量に対する人為的な改変に伴い、生息環境が著しく変化してきました。この状況を改善していくためには、保全の対象とすべき良好な環境が残る場所と効率的に再生が期待できる場所を見極め、保全・再生を戦略的に進める必要があります。一方、河川下流部の生物多様性は、増水時に冠水するエリアである“氾濫原”(写真1)に強く依存しています。また、氾濫原環境の健全性は、淡水二枚貝を指標とすることで評価できる可能性が示されています。本研究は、日本の主要な河川で整備されている既存のデータセットを用いて、氾濫原における二枚貝の生息ポテンシャルを評価し、河川下流部における保全・再生の適正地を抽出する簡易な手法を開発することを目的としました。

● 方法

木曽川下流部(河口から26.2-41.0km)を対象区間とし、ワンドやたまりといった氾濫原水域(写真1)において二枚貝の生息有無を確認するとともに、氾濫原の冠水頻度を算出するために、既存の水位データと地形(定期横断測量)データを収集しました。また、氾濫原水域の分布を把握するために、河川環境データベースで公開されている河川環境基図の水域データを取得しました。これらのデータを用いて、二枚貝の生息ポテンシャル評価マップを作成し、保全・再生の適正地の抽出に活用しました。

● 結果と考察

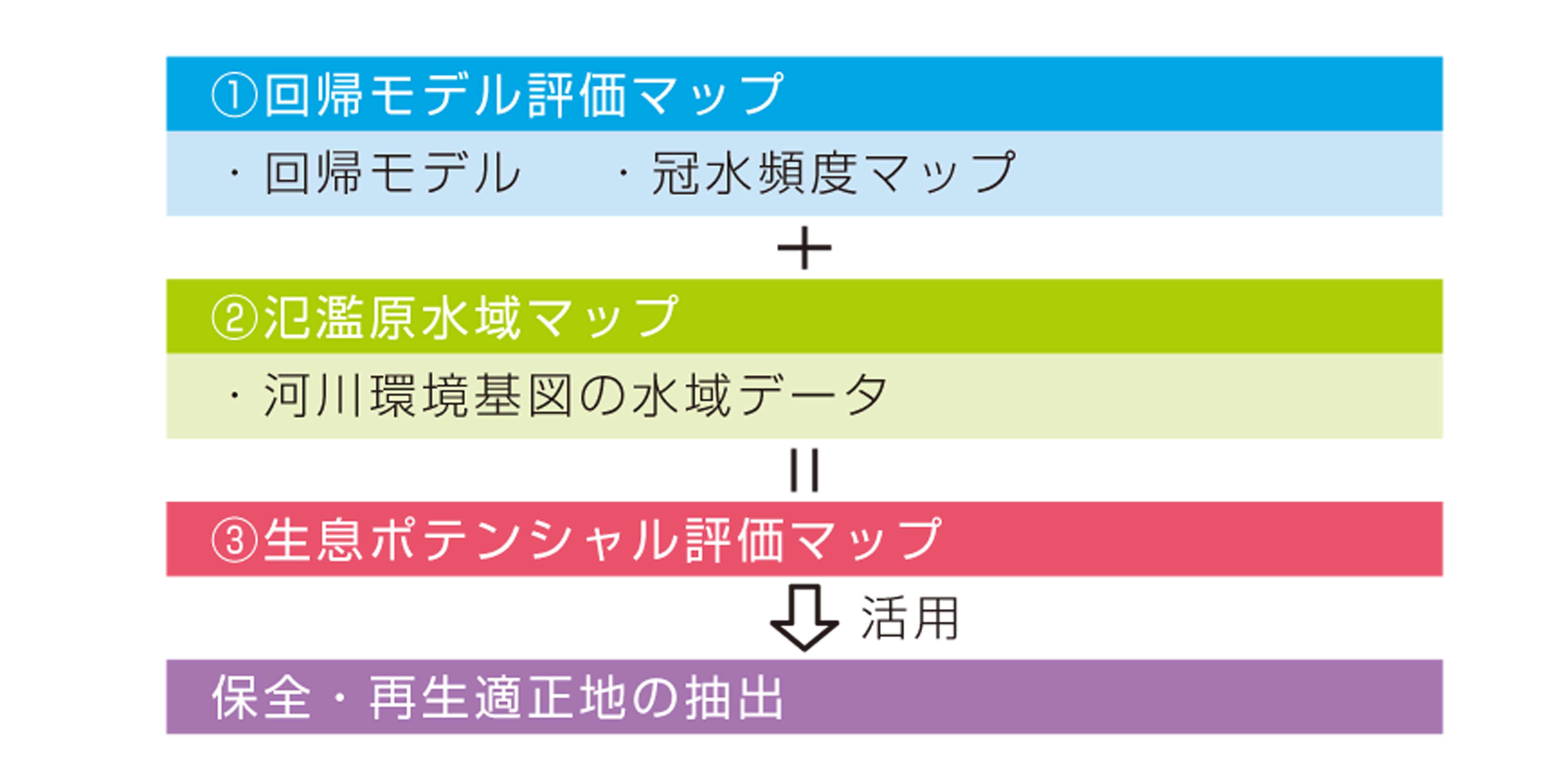

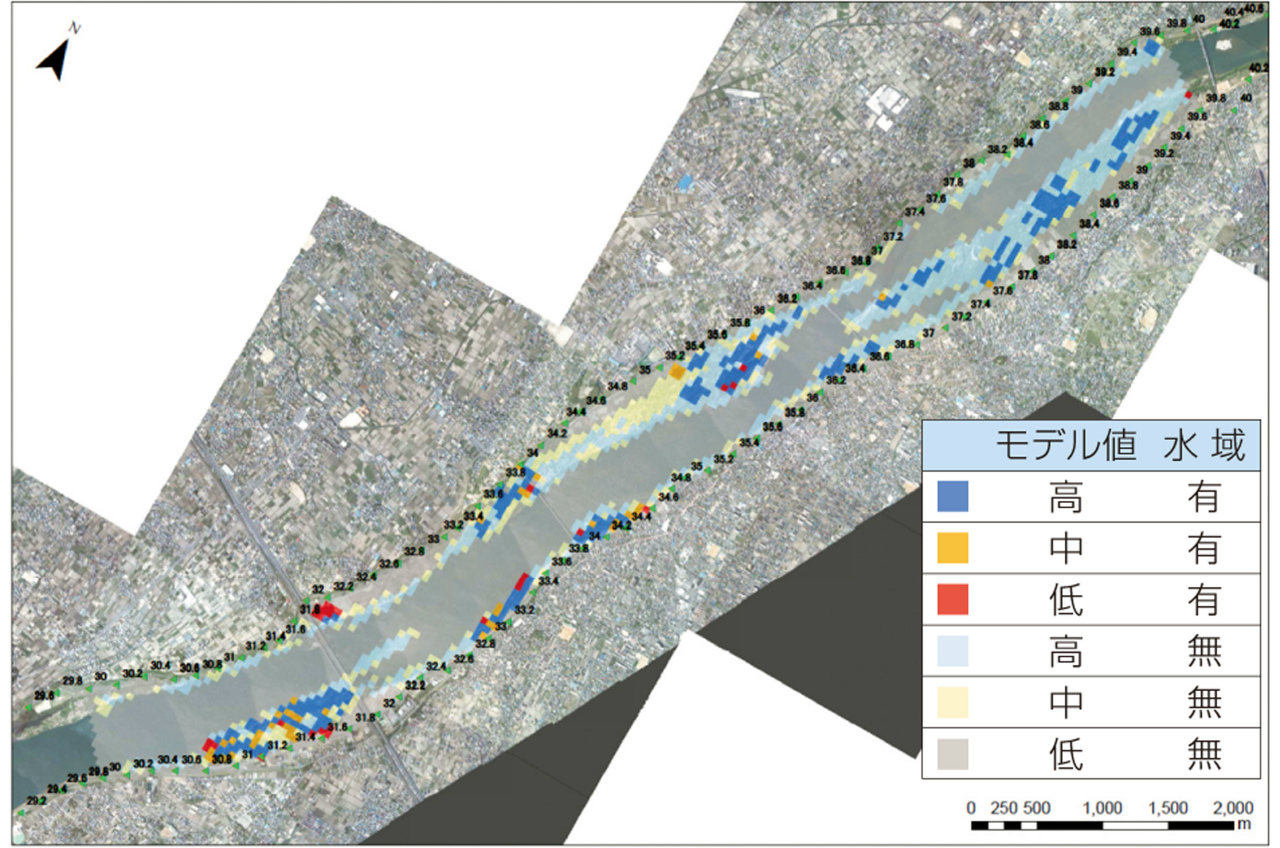

保全・再生の適正地抽出フロー(図1)として、まず、①算出した氾濫原水域の冠水頻度と二枚貝の生息データから二枚貝の生息有無を予測する回帰モデルを構築し、それを50mメッシュ単位で面的に表現した冠水頻度マップと統合し「回帰モデル評価マップ」を作成しました。また、②同様の各メッシュに氾濫原水域の有無情報を入れた「氾濫原水域マップ」を作成しました。さらに、③各メッシュにおける回帰モデルの値(①)と氾濫原水域の有無(②)の組み合わせから得られる6段階の評価区分を面的に展開し、二枚貝の「生息ポテンシャル評価マップ」を作成しました(図2)。

モデル値が高く水域が存在するエリア(青色)は、現状で二枚貝の生息が期待できる環境(冠水頻度の条件)が整っている可能性が高い「保全エリア」と判断されます。モデル値は高いが水域がない(水色)、モデル値は中程度だが水域は有る(橙色)もしくは水域がないエリア(黄色)は、水域の造成または冠水頻度を増大させるための軽微な陸域部の掘削によって、効率的に再生可能な「再生エリア」と判断されます。

この評価を活用することで、保全・再生の適正地を面的に見極め、戦略的な氾濫原保全・再生の実施が可能となり、河川下流部の生物多様性に寄与することが期待されます。

担当:永山 滋也、 原田 守啓 |

|

| ■写真1 氾濫原に存在するワンド・たまりの概観 |

|

|

| ■図1 保全・再生の適正地抽出フロー |

|

|

■図2 木曽川の対象区間における二枚貝の生息ポテンシャル評価マップ

【モデル値】高:≧75%, 中:15~75%, 低:<15% |

|