|

● 背景と目的

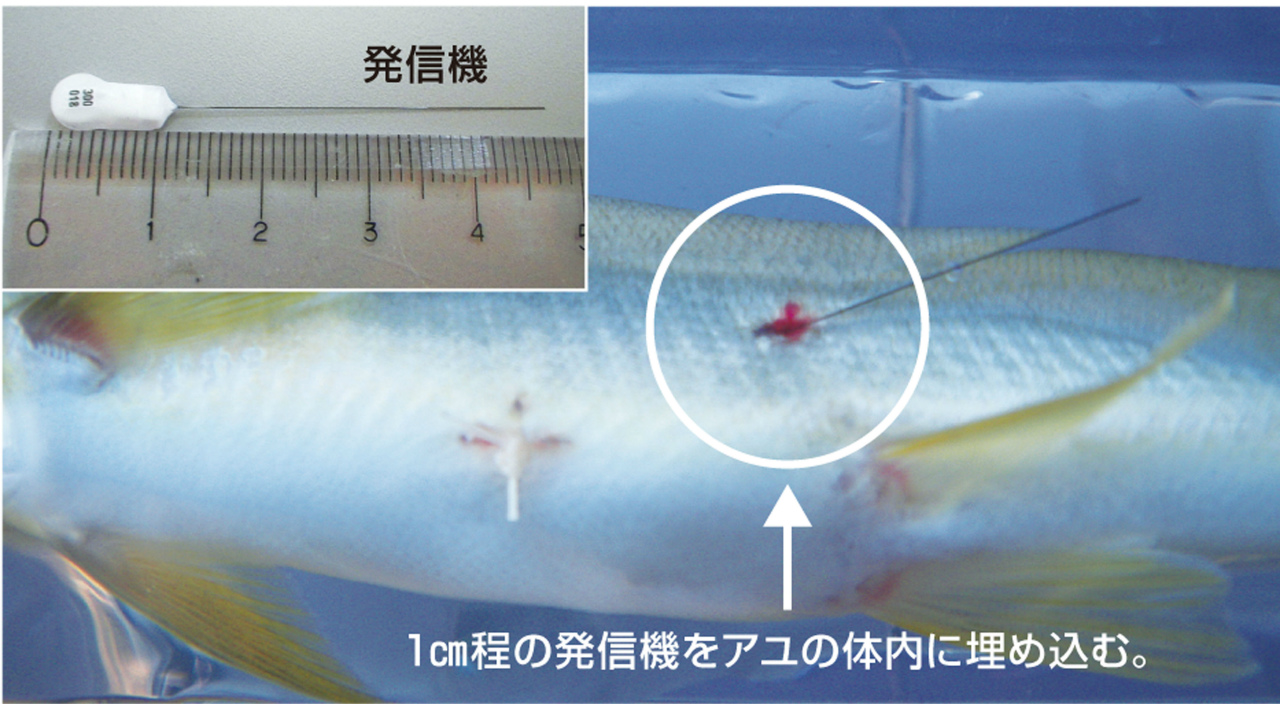

出水や工事により河川で濁りが発生すると、魚は濁りを嫌ってどこかへ移動してしまうと言われています。魚が逃げ出す濁りの濃度や継続時間などの条件を把握することは河川を管理する上で、濁りの限界値の設定などに役立ちます。しかし、水が濁っていると、目視で魚の行動を把握することが困難となるため、濁りに対する魚の反応・行動はよくわかっていませんでした。それを解決する方法として、魚に装着した発信機からの電波を受信し、その行動を把握する「テレメトリー法」という調査法があります(左頁の写真)。電波であれば濁った水の中でも魚の位置を特定できるので、魚の行動を把握することができます。

今回はテレメトリー法を用いた実験の一例として、水産魚種として重要なアユの濁水による忌避行動を調べた結果について紹介します。

● 方法

自然共生研究センター内にある2つの実験河川に、発信機を取り付けたアユ(図1)を放流し、片方の河川では上流端で土砂を投入・撹拌することにより濁水を発生させ(濁水区)、もう片方の河川は清水のままとしました(清水区)。2つの河川は下流端でつながっているため、アユはどちらの河川にも移動することが可能です。濁水発生前後で、発信機からの電波をもとにアユの位置を特定し、アユが忌避行動をとり、別の川(清水区)へと移り戻ってこなくなってしまうかを調べました。

● 結果と考察

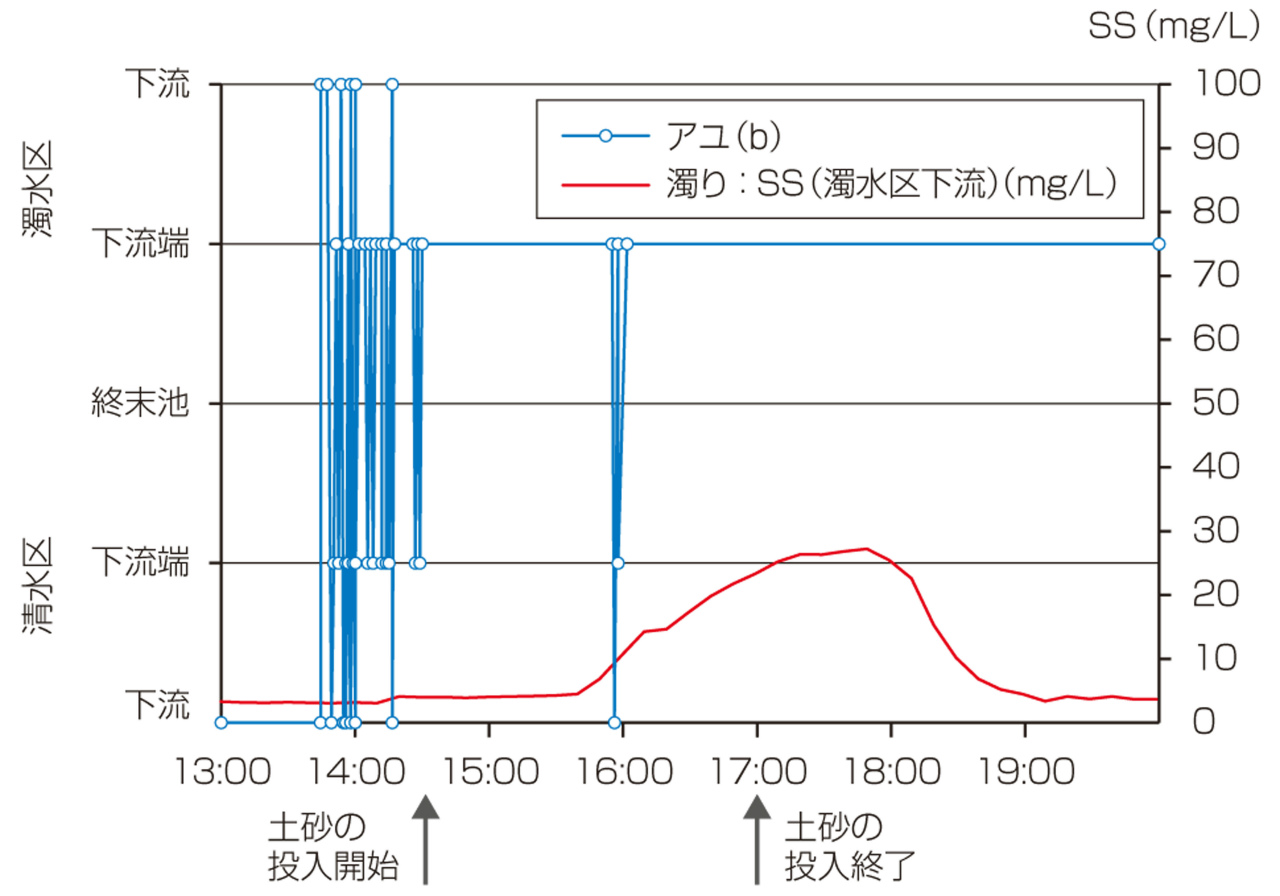

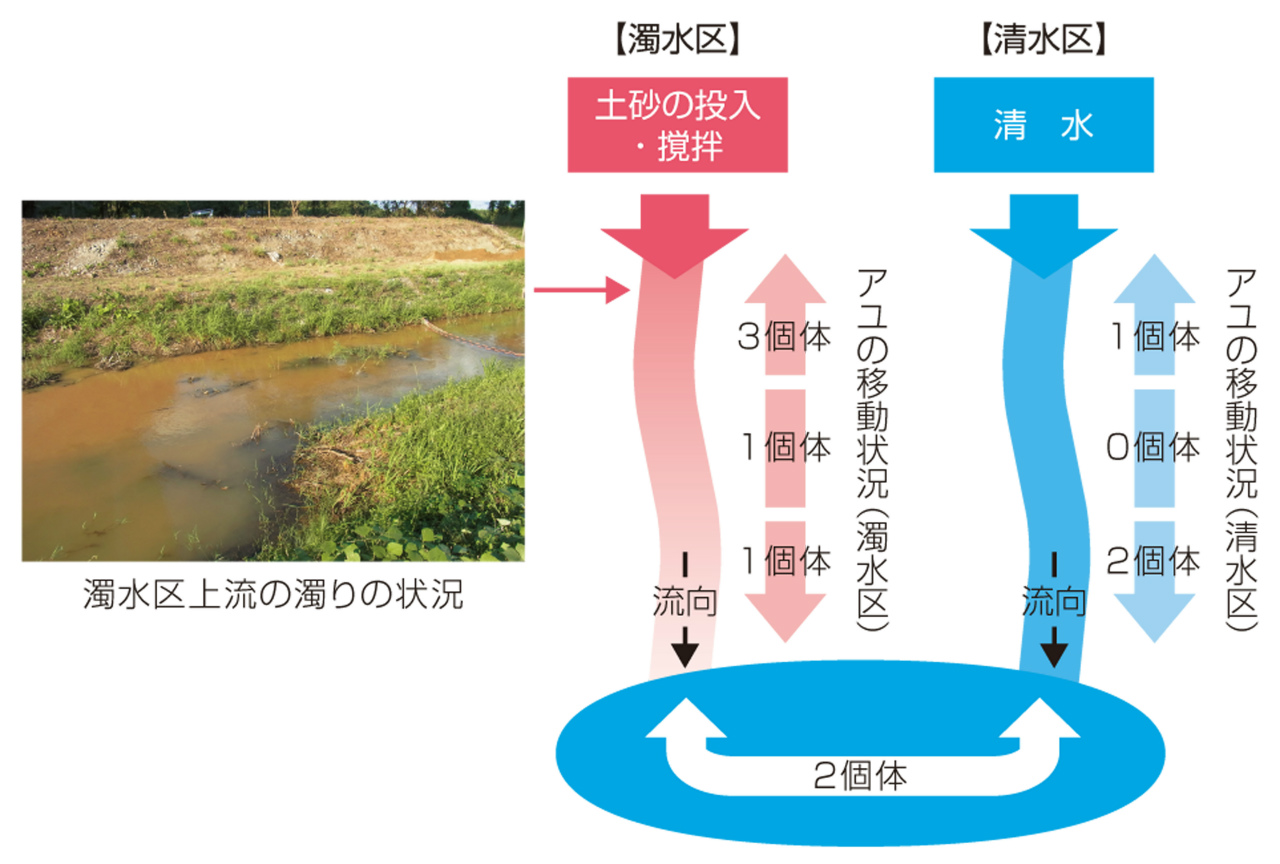

濁水区(平均懸濁物質濃度SS:76.4mg/L)と清水区(2.7mg/L)におけるアユの行動に、明確な違いはありませんでした。また、両河川を往来するアユはいましたが、濁りを嫌がって濁水区から清水区へ移動し、清水区に留まる個体はいませんでした(図2、図3)。本実験の結果から、今回程度の濁りが起こってもアユが別河川に逃げてしまい元の場所に帰ってこないことはないことが示唆されました。濁水による忌避行動が見られなかった理由としては、今回の実験では、濁水の濃度が低かったこと、時間が短かったこと(約3時間)が考えられます。

このようにテレメトリー法を用いることで、濁った水の中の魚の行動を把握することができます。今後も、テレメトリー法を用いて濁りと魚の行動の関係についてさらに調査を進める必要があると考えています。

担当:加藤 康充 |

|

| ■図1 アユに取り付けた発信機 |

|

|

■図2 濁水前後のアユの動き

青線がアユの移動状況、赤線が濁水区下流の濁りの状況。

清水区と濁水区の間で行き来しているのがわかる。 |

|

|

■図3 結果の概要

濁水発生前から濁水発生の1 日後の間に

どの方向に何個体が移動したかを示す。 |

|

|