|

● 背景と目的

土砂の堆積により川底表面の状態が変化すると、石の間や下のすきまの量が変化し、それをすみかとして利用する底生魚の密度が低下することがあります。一方、普段中層を泳ぐ遊泳魚への影響はあまり知られていません。ただし、遊泳魚も川底のすきまを利用することや川底の凹凸が抵抗となり流れを遅くすることを考えると、遊泳魚も川底の変化の影響を受ける可能性があります。そこで、大きな石のみの川底に段階的に砂利を追加した時の遊泳魚の行動を比較し、川底の変化による影響を調べました。

● 方法

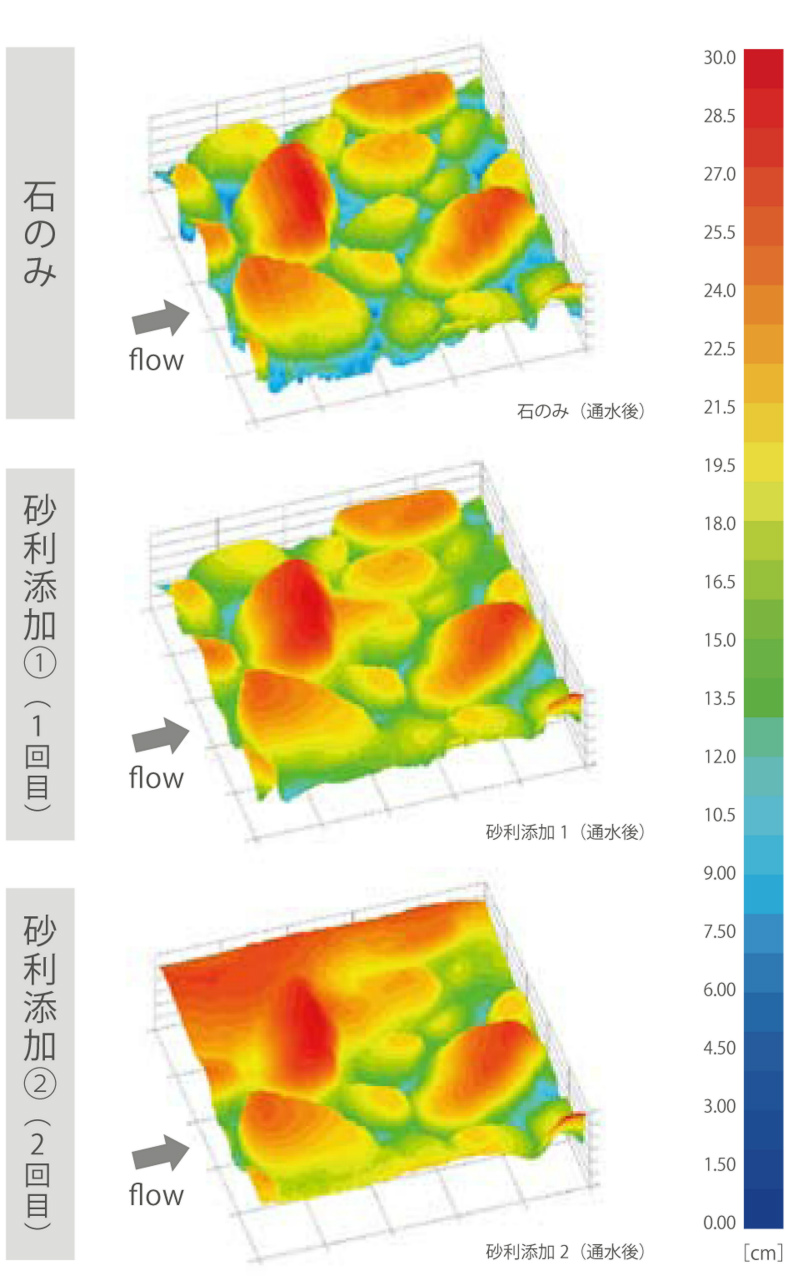

実験水路に大きな石を敷き詰め砂利を追加する事で、凹凸やすきまの量の異なる3 つの川底の条件を用意しました( 図1)。各条件に対して一定量の水を流し流れの速い状態を再現しました。その上で遊泳魚(

オイカワ)を放流し、遊泳行動を観察するとともに、流速も計測しました。

● 結果と考察

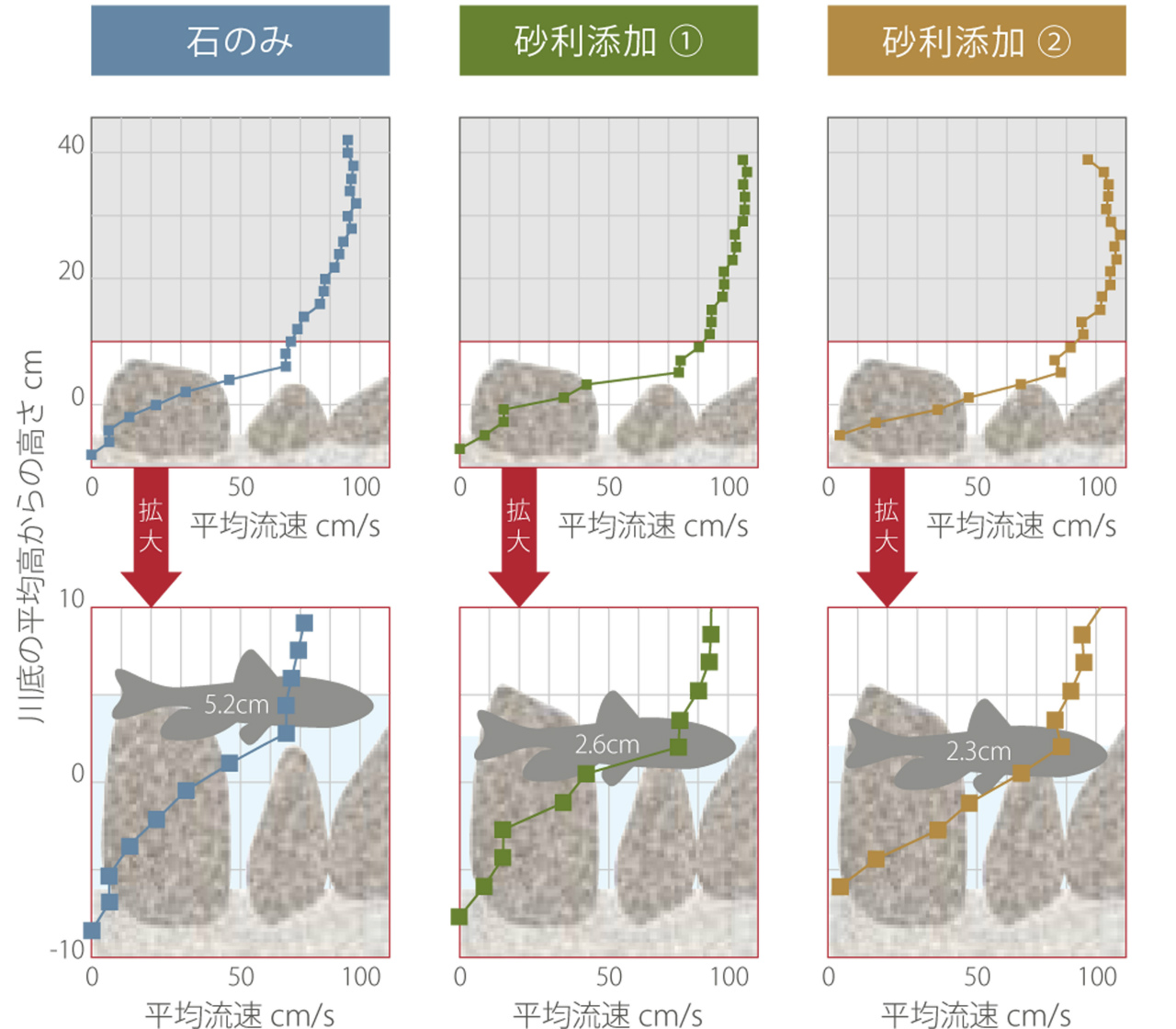

オイカワは川底のすきまや表層近くを継続的に利用し、中層( 河床より約10 cm 上)へとあおられてもすぐに川底近くに戻りました(左頁写真)。中層と比べて川底の近くでは流れが遅かったので(図2

)、オイカワは川底付近を利用することで、速い流れを避けていたと考えられます。

川底の条件間で比べると、石のみの条件では河床の少し上方(5.2cm)も利用されたのに対し、砂利を追加した条件では川底のごく近傍( 2.6cm、2.3cm

)しか利用されませんでした( 図2)。砂利を追加すると川底表面の凹凸が減り川底近傍の流れが速くなったので、利用できる空間が減少したためと考えられます。

以上より、川底のすきまや凹凸の変化は流れの遅い空間の

広さを変えるため、遊泳魚の空間利用に影響することが

分かりました。このように土砂の堆積量が増加する場合には、

底生魚だけでなく遊泳魚にも影響が及ぶと考えられます。

担当:小野田 幸生、 原田 守啓 |

|

| ■図1 各条件における川底の凸凹の様子(1m×1mの範囲を表示) |

|

|

| 図2 各条件における流速分布(上)とオイカワが利用した高さ(下) |

|