|

● 背景と目的

研究機関の情報発信では、最新の研究成果等を分かりやすく対象者に伝えることが重要です。展示による情報発信の際には、分かりやすい表現の検討に加え、情報が古くならないための工夫も必要です。そこでH26年度は自然共生研究センター研究棟内のオープンスペースにおいて、研究状況等に合わせた更新を可能にするための展示メディアを検討し、展示空間を構築しました。

● 方法

展示空間の構築にあたり、はじめに展示のねらいを設定しました。当該スペースが見学可能な空間であることを分かりやすく示す、来訪者がセンターの概要と現在の研究状況を知ることができる、実験河川見学前にその概要を知り興味を整理できるというものです。これらのねらいに基づき、展示空間を大きく3つのコーナーに分けました。

コーナー①:自然共生研究センターへようこそ(写真1A)

入口から最初に見える場所に、施設の概要、目的を伝えるパネルを設置しました。

コーナー②:研究のキーワード(写真1B,C)

センターで進める研究課題を4つの領域(大河川・中小河川・ダム・情報発信)に分類しそれぞれにテーマカラーとアイコンを設定した上で、進行中の研究の意義をキーワードやキービジュアルと共に伝えるバナーを設置しました。各バナーには関連する映像を埋め込み、モバイル端末をかざして視聴する仕掛けを作りました。

コーナー③:実験河川の今(写真D)

センターの特徴的な施設である実験河川の略図を印刷したボードを設置しました。実験状況や季節情報を研究者が適宜付加更新することにより、来訪者はフィールド見学の前に最新の情報を把握できます。

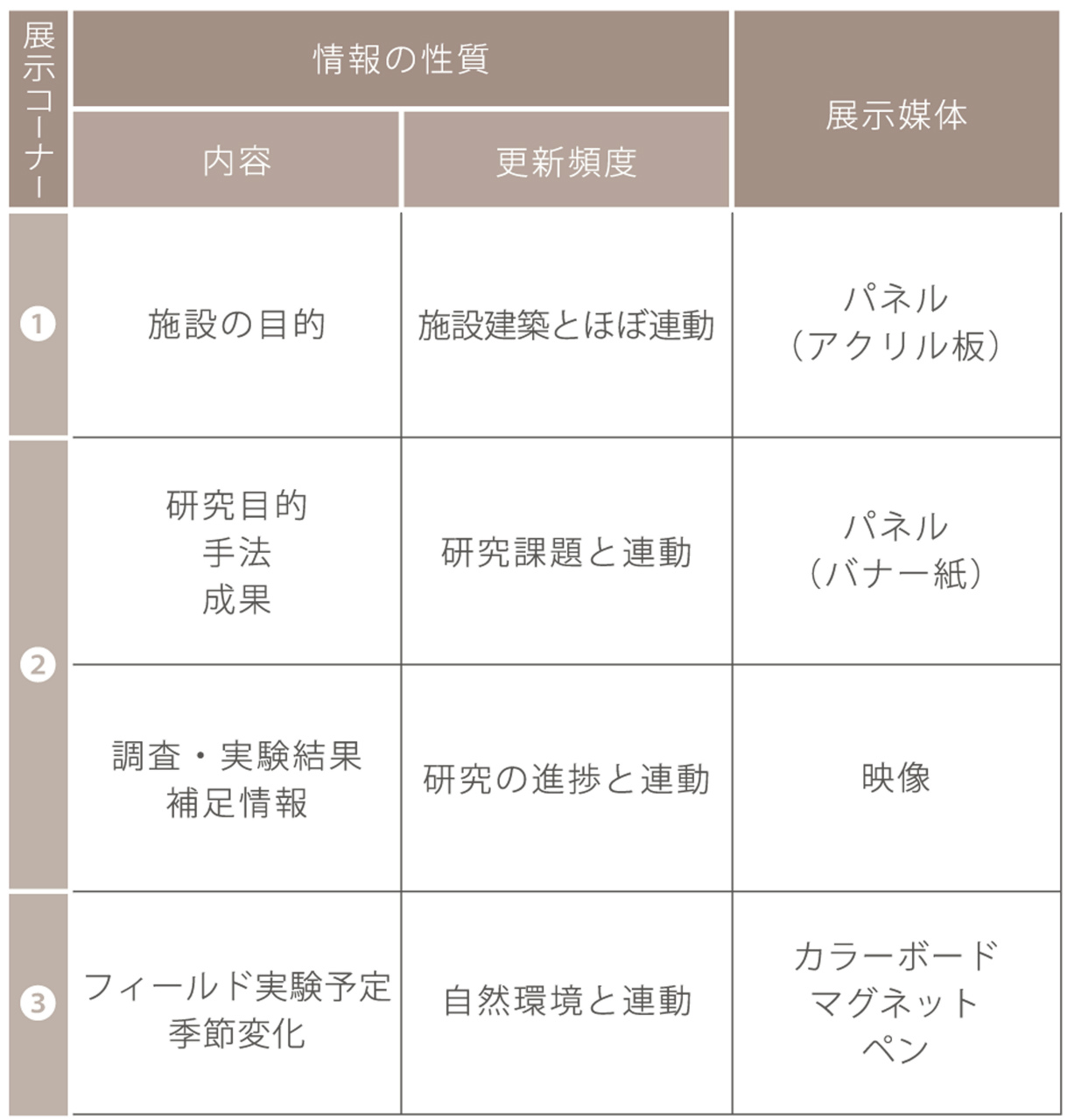

これらの展示では、情報の性質に合わせてメディアを変え、最新の情報を反映しやすくしました(表1)。例えば更新頻度が最も高い③はホワイトボード仕様とすることにより書き換えを容易にしました。研究の進捗に応じて更新する必要がある②のバナーは、1枚単位で入れ替えができます。また埋め込まれた映像もクラウドサーバーによる管理のため変更が容易です。一方で更新頻度の小さい①は、アクリル板を用いて耐久性やデザイン性を高めました。

● 結果と考察

本事例では研究情報を展示に反映する手法の一例が示されました。この展示では既にいくつかの更新を行い更新プロセスの技術的な確認を行いましたが、今後は維持管理、更新頻度、研究者の協力体制といった課題も考えられます。運営上の視点にも着目しながら研究を進めていきたいと考えています。

担当:渡辺 友美 |

|

| ■写真1 展示内容項目に対する代表例 |

|

|

| ■表1 各展示における情報の性質と展示媒体 |

|