能登半島の災害対応におけるBIM/CIMモデルの活用

1.はじめに

建設分野では3次元モデル等を活用して建築・土木事業の生産性向上や管理システムの高度化を目的とし、BIM/CIM(Building / Construction Information Modeling, Management)の活用が積極的に推進されています。土木研究所地すべりチームでは、災害時においても迅速にBIM/CIMが活用できるよう、「地すべり災害対応のBIM/CIMモデル」の開発・普及に取り組んでいます。。

本モデルは、UAVで撮影した被災現場の映像から3次元のカラー点群データ(物体・地形を点の集合で表現するデータ)を作成し、地図データなどと組み合わせて作成します。PCの画面上にバーチャルな被災現場を再現し、自由にアングルを変えて災害現場の状況を確認することが可能です。

2.能登半島で発生した土砂災害におけるBIM/CIMモデルの活用事例

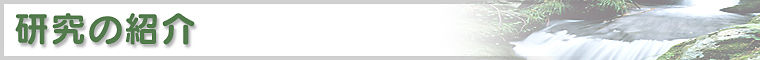

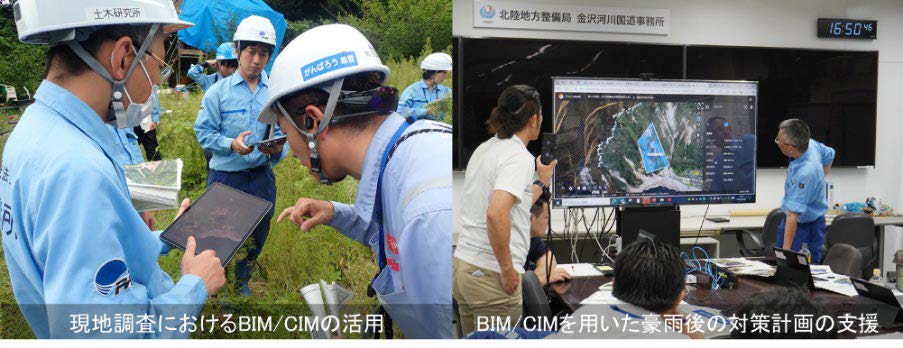

令和6年1月1日に発生した能登半島地震および令和6年9月21日から23日にかけて発生した奥能登豪雨では、多くの土砂災害が発生しました。地すべりチームでは、現地で復興・復旧業務にあたっている能登復興事務所への技術支援として、BIM/CIMモデルの作成・共有を実施しました。能登復興事務所では、BIM/CIMモデルを図1に示すように現地調査や対策計画の検討などに活用されています。地元説明の際は、BIM/CIMモデルの視点を自由に変えることで必要なアングルから災害現場をすぐに確認することができ、とても便利だったということです。また、地震発生後からBIM/CIMモデルを活用していたおかげで、奥能登豪雨の発生後、図2に示すように豪雨前後のモデルを比較することで、被害の拡大状況の迅速な把握が可能となりました。今までは、状況の変化を確認するために同じアングルで撮影された写真を探し出さなければならず、多くの時間が必要でした。BIM/CIMモデルを活用することで、これらの時間を削減した迅速な豪雨前後の比較・分析が可能となりました。

地すべりチームでは、今後も本事例におけるBIM/CIMモデルの活用実態をさらに調査・分析し、モデルを活用する上でのメリットや課題を整理していくことで、さらなる災害対応の迅速化に向けたBIM/CIMモデルの普及を行っていきます。

(問い合わせ先 : 土木研究所 地すべりチーム)

農地の土壌侵食予測に関する研究

農地には持続的な食料生産の場としての機能が求められています。農地の生産機能を劣化させる要因は様々ですが、世界的に最も深刻なのは土壌侵食(写真1)とされています。一方、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書では、地球温暖化が進行することで気候システムが変化し、1950年代以降、大雨の頻度と強度が陸域のほとんどで増加したと記されています。激しい降雨の増加は土壌侵食を増加させるため、今後、気候変動によりさらに強雨が増加するなら、傾斜農地の土壌侵食が現在よりも顕著化する可能性があります。

土壌侵食対策には、侵食されにくい作物への転換、土壌改良、基盤整備、圃場管理などがあります。将来の降水量の増加にも対応した土壌侵食対策を実施するには、将来の土壌侵食量の予測が重要となります。そこで、土壌侵食モデルUSLE(Universal Soil Loss Equation)と将来の降水量予測値を用いた土壌侵食解析を実施しました。解析年代は、「現在」(1990年代)と「将来」(全球平均気温が「現在」に比べて2℃程度上昇した年代)で、北海道全域の農地を対象としました。

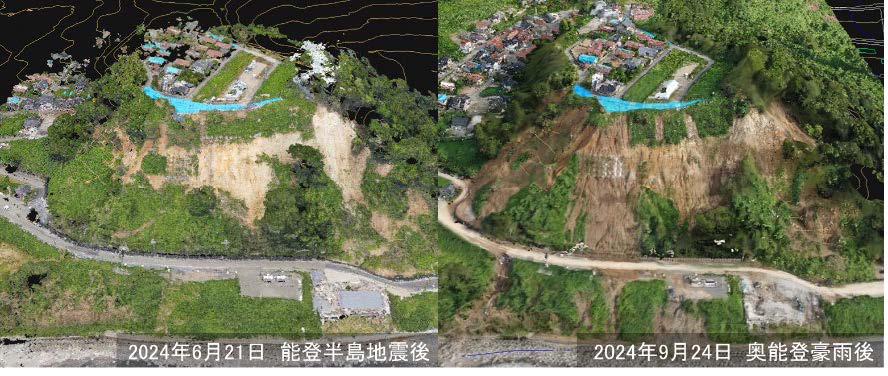

解析の結果、「現在」(土壌侵食対策無し)の土壌侵食状況は(図1)、急傾斜の普通畑が広がる道南や上川、オホーツクなどで10t・ha-1・year-1を超える圃場が多く確認できます。この10t・ha-1・year-1という値は、農地の生産機能維持のために超過しないことが求められる土壌侵食量の許容値です。「現在」に対する「将来」の土壌侵食量の割合を見ると(図2)、侵食量が減少する地域は無く、最小で1.04倍、最大で1.54倍、平均は1.26倍となりました。増加率の高い(1.3倍以上)地域は、石狩北部から宗谷にかけての日本海側、渡島半島、胆振東部から日高西部、十勝北東部でした。

土壌侵食量の許容値を超過する農地では、横畝栽培などの営農的な保全対策の実施が求められます。それでもなお許容値を超過する農地については、基盤整備による傾斜改良や区画整理などの土木的な対策が必要となります。今後、土壌侵食が農地流域の水環境に与える影響と対策を検討する予定です。

(侵食対策無し) |

土壌侵食量の割合 |

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 水利基盤チーム)

ラウンドアバウト中央島のランドスケープ設計

世界で最も有名なラウンドアバウトは、パリのエトワール凱旋門を中心とするシャルル・ド・ゴール広場の交差点と言って良いと思います(写真1)。交差点に信号がないにもかかわらず、非常に多くの車がスムーズに流れていることや、何より、パリの象徴的な場所になっています。ラウンドアバウトの普及がすすんでいる海外においては、美しいラウンドアバウトに出会うことも少なくありません。地域景観チームでは、ラウンドアバウトが、交通の制御に優れ、まちのランドマークとして機能しうることに着目し、景観面と安全面に効果がある中央島のランドスケープ設計の提案に向けて、実車による走行実験を実施しています。

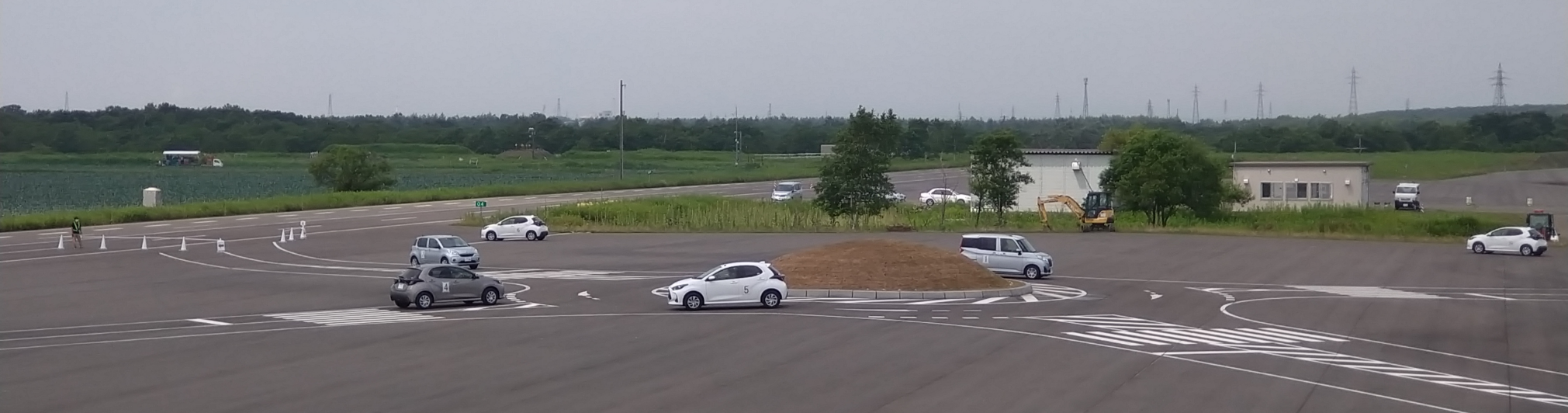

実験は、北海道苫小牧市の寒地土木研究所苫小牧寒地実験道路にて、中央島直径12mの4枝のラウンドアバウト実験走路において、6分間の12台同時走行を繰り返し行いました。写真2に示すとおり、信号機が無く、標識等の表示もほとんど無いシンプルな状態であっても、運転手が走行ルールを把握していれば、スムーズに走行できる状況がGPS計測やドローンからの動画による走行記録等からも確認できました。

実験参加者の1名に視線挙動を計測するアイマークレコーダーを着用し、環道流入時の状況を確認しています。注視した点を示すヒートマップ図(図1)によると、マウンドが無い場合、右側だけではなく正面から左側にも集中しているのに対し、マウンド設置により、車両が先に来る右側を多く注視していることが確認できました。

この他にも、注視していた範囲の割合の分析や、運転手が感じた印象に関するアンケート結果からも、マウンドを設けることにより、運転者の印象や走行の安全性の向上に寄与することが示唆されました。

地域景観チームでは引き続き、様々なパターンでの実験や分析をすすめ、まちの顔になるラウンドアバウトのランドスケープ設計をサポートする研究成果を情報発信してまいります。

|

(問い合わせ先 : 寒地土木研究所 地域景観チーム)